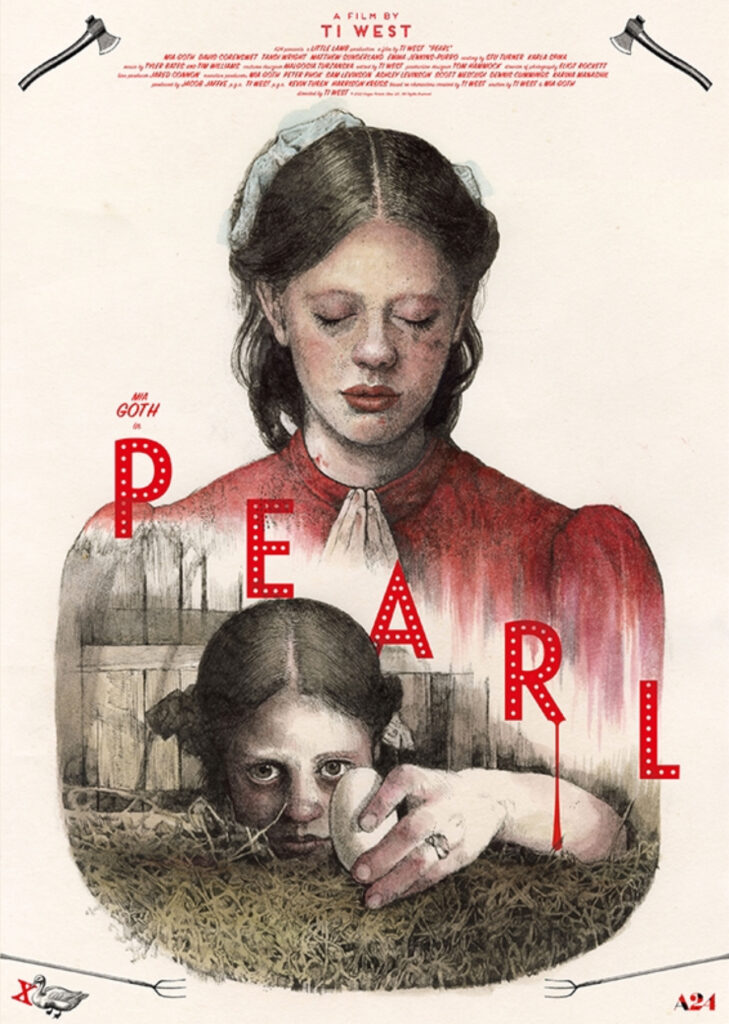

作品の概要と感想(ネタバレあり)

1918年、テキサス。

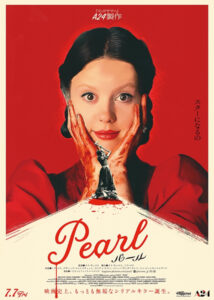

スクリーンの中で踊る華やかなスターに憧れるパールは、敬虔で厳しい母親と病気の父親と人里離れた農場に暮らす。

若くして結婚した夫は戦争へ出征中、父親の世話と家畜たちの餌やりという繰り返しの日々に鬱屈としながら、農場の家畜たちを相手にミュージカルショーの真似事を行うのが、パールの束の間の幸せだった──。

2022年製作、アメリカの作品。

原題も『Pearl』。

本記事には、前作『X エックス』のネタバレも含まれるのでご注意ください。

前作『X エックス』については、以下の記事をご参照ください。

タイ・ウェスト監督による3部作の2作目にして、『X エックス』の前日譚。

『X エックス』で狂気を放ったパールおばあちゃんの若かりし頃が描かれました。

前作よりも評価が高めの本作。

感想としては、個人的にはどハマりというわけではありませんが、さすがの完成度で楽しめました。

パールの前日譚としては堅実でもあり、パールがブロンドを嫌いな理由など『X エックス』に繋がる小ネタも含みながら、丁寧にまとまっていました。

前日譚だけあって、ストーリーとしては比較的シンプルでしょうか。

それでもやはり、もはや改まって言うまでもないほどですが、パールを演じたミア・ゴスの怪演が本作の完成度を底上げしていました。

良くも悪くも、ミア・ゴスありきで絶妙なバランスが保たれていた作品だと感じます。

『X エックス』でもマキシーン、そして老婆の特殊メイクをしたパールと2役で大活躍したミア・ゴスですが、『Pearl パール』での若かりしパールはまたマキシーンや老パールとはまったく違う演技、しかし圧倒的な自然さで、圧巻の一言。

自分なりに本作を簡潔に表現すると、「表面的には明るく見せているのに、内面の不安定さがこれ以上ないほど滲み出ている」といった感じです。

それは作品全体の印象でもあり、パールという個人の印象でもあります。

作品全体が、パールを表現するためのものであったと言えるかもしれません。

1970〜1980年代の古典スラッシャーホラーのオマージュに満ちていた前作に対して、色彩から異なる本作。

明るめな色彩がパールの不安定さを際立たせ、妙な緊張感を生み出していました。

今回も、舞台となる1918年という時代をイメージした映像の演出もとても見事でした。

『X エックス』『Pearl パール』と、シリーズものながらコンセプトの違いが伝わってきて面白い。

気だるげな雰囲気を纏っていたマキシーンに対して、不安定さが滲み出ていたパール。

終盤の長回しでの告白、そして印象的すぎるエンドロールの瞬きをしない狂気の笑顔は言わずもがなですが、それ以前から妙な緊張感を漂わせる演技が抜群でした。

特に、オーディション会場の外で待機して座っているシーン。

落ち着いて凛と前を向いているように見えながら、表情も頭も小さく動いている様は、異様な不安定さを漂わせていました。

改めて『X エックス』のマキシーンを観てみると、本当に根本から演じ方の違いを感じます。

と、どうしてもミア・ゴスが目立ちますが、その他の登場人物たちの安定感も素晴らしかったです。

特に、お母さんのルース役のタンディ・ライトの張り詰めた空気感や威圧感もまた、本作には欠かせない存在でした。

以下、『X エックス』の記事でも検討したパールの心理を再考してみたいと思います。

考察:パールの心理再考(ネタバレあり)

求めていたものは、やはり愛情

さて、自分でも何を書いたのか忘れていましたが、『X エックス』の考察でパールの心理について書いた文章を見直したところ、『Pearl パール』鑑賞後でも大きく見誤っていた点はなさそうで安心しました。

過去の自分、グッジョブ。

ではなくて、それだけ『X エックス』の時点で深掘りされていたということでしょう。

そもそも『Pearl パール』の脚本に着手したのは、『X エックス』の撮影直前とのことでした。

映画化できるかはわからないけれど、パールの過去を掘り下げておこう、という想いからミア・ゴスとともに始めたそうです。

『X エックス』の考察では、パールが求めていたものは「自分だけを激しく求めてくれる情熱的な愛情」と書きました。

ここは少し修正し、正しくは、というよりベースにあったのは「無償の愛」を求めていたのだと思います。

無償の愛とは、見返りを求めずに、自分の存在そのものを受け入れ、認め、大切に想ってくれる愛です。

この愛情を得られる原体験は、親。

何があっても味方でいてくれて自分を愛してくれる存在はとても心強く、心が安定していき、外部からの刺激への耐性が高まっていきます。

反対は「条件つきの愛」で、「いい子だから」「成績が良いから」「可愛いから」認めてくれるような愛情です。

この場合、「いい子じゃなくなったら」「成績が悪くなったら」「可愛くなくなったら」愛されなくなるのではないか、という恐怖に常に怯えることになります。

それが続くと、他者の顔色を窺いがちになってしまいます。

パールの家庭は、まさに無償の愛に乏しく、条件つきの愛に満ちていました。

父親は病気によってコミュニケーションが困難となり、存在そのものに価値があるとはいえ、積極的に父親としては機能できなくなってしまっていました。

その分苦労したのでしょう、母親は自分が定めた規律やルールばかり重視し、実質的にパールを支配していました。

規律やルールは、父性的な機能です。

包み込むような、いわゆる無償の愛は母性的な機能。

本来は父性と母性のバランスが重要な中、パールの家は圧倒的に父性に傾いていました。

その構図は、食事のシーンで顕著です。

家族3人で食卓を囲み、食前に母親が神への祈りを捧げる。

そこにあるのは団欒や和やかな雰囲気ではなく、規律に支配された緊迫感のみでした。

パールの自己主張はことごとく却下され、母親の価値観や規律のもとに支配されていました。

そんな家庭で育ったパールが求めていたものは、母性的な愛情、無償の愛。

自分の存在を認めてほしい、愛してほしい。

最後に、母親の死体に甘えるように添い寝していた姿がそれを象徴しています。

また、最後の食卓は、パールの理想の食卓だったのでしょう。

映写技師の男性、義妹のミッツィーの死体は何のためらいもなく処分しましたが、両親については丁寧に髪も梳かし、着飾らせた上で食卓を囲ませていました。

そして、ウジ虫だらけの腐敗した豚で作った、パールの手料理。

これまでは母親の指示のもと手伝いをするぐらいだったパールが、丹精込めて作った手料理です。

本当は温かな食卓を囲みたかった、という想いが溢れていました。

夢見る少女から現実へ

家庭で愛情を得られなかったパールは、夫のハワードにそれを求めました。

家を出てヨーロッパに行きたいという希望で語られていましたが、その根底には自分の本当の居場所がほしいという想いがあったはずです。

しかし、ハワードも思った通りには頼りにならず、果ては農場暮らしを望み、パールを失望させます。

しかも戦争で出征。

時代的に仕方ありませんが、不満を募らせたパールは「置いていかれた」と被害的に捉えていました。

そんなパールが次に見出したのは、ダンサーの道。

スターとなり、みんなから愛される存在になる。

そのイメージはもはや現実逃避的ですらあり、ダンサーになってもスターになれる人は一握りであったり、当然ながら苦労も伴うことはまったく念頭にありません。

「大勢の人に愛されて今までの苦しみを忘れたい」という台詞は、あまりにも理想主義に過ぎます。

あくまでもダンサーへの憧れは「理想化された現実逃避の手段」でしかなく、オーディション直前にも練習ではなく映画技師のもとへ走ってしまうような点も含めて、不合格になってしまったのも必然と言えるでしょう。

「自分は本当はすごい人間であり、本来こんな場所にいる人間ではない」と思うことで自分を保っていたパールでしたが、ダンサーに不合格となり、最後の砦だった幻想が打ち砕かれ、ミッツィーに対してハワードや両親への気持ちを吐露したことで、ようやく夢見る少女から現実へと移行しました。

その結論が「今あるものを大切にする」であり、だからこそ家族で食卓を囲みながらハワードの帰還を待っていたのでしょう。

本作だけ見れば、あのあと、今あるものを大切にしながら改めてハワードと幸せな生活を築いていったと想像できなくもありません(大いに手遅れ感がありましたが)。

しかし、その末路は『X エックス』で明らかになってしまっています。

あの家に住み続けながら、最後まで自分だけに向けられる愛情を求め続けていたパールの姿は、本作を観ることでさらに悲壮感が高まりました。

これは『X エックス』においてパールがマキシーンに対して、若かりし日の自分が踊っている写真を指さして「昔はダンサーだったの」と言っていたことからも明らかでしょう。

『Pearl パール』の物語のあと、パールがダンサーになったとは思えません。

結局は「今あるもの」で満足できず、夢を諦めきれないまま、若い自分の写真を飾って60年以上過ごしてきたのです。

しかし、あの流れで一緒に暮らし寄り添うことを選択したハワードの感覚も、なかなかにとち狂っているとしか言いようがありません。

いや、とち狂っていてこその愛情でしょうか。

そうだとすれば、ハワードはパールに愛情を向け続けていたと言えます。

ですが、性行為がなくなったこともあってか、パールは満足しきれていなかった様子。

そこにあるのはやはり「無償の愛」が信じられず「条件つきの愛」に囚われ続け、「今あるもの」では最後まで満足しきれなかった哀れな姿でした。

ハワードの選択に関してはかなり気になるので、短編で良いのでぜひハワードの過去を描いたスピンオフ作品『Howard ハワード』の製作、お願いいたします。

パールはサイコパスか?

1918年から始まり1979年に至るまで、殺人を続けていたパール。

『X エックス』における様子からは、『Pearl パール』『X エックス』で描かれていた以外にも、多数殺人を行っていたことが窺えます。

彼女はいわゆるサイコパスだったのでしょうか。

結論から言えば、もちろん断定はできませんが、個人的には違うだろうと思います。

パールは最後の独白で、小動物を殺害していたことを明かしました。

これはサイコパス的なシリアルキラーに多く見られる前兆です。

しかし、小動物の殺害と猟奇的な殺人をもってサイコパスと判断するのは短絡的です。

そもそも、子どもは残酷な一面を備えています。

虫やカエルを興味本位から残酷な方法で殺したというような幼少期の逸話は、現代では(社会環境的に)少ないのかもしれませんが、時代を遡るほど、決して珍しい話ではないでしょう。

パールも、そのような流れで小動物を殺害したのがきっかけであった可能性もあります。

初めての殺害がいつの話だったのかはわかりませんが、冒頭のダチョウだったとすると、子どもの頃の話ではありません。

しかし、そうであったとしても、家に囚われ続けていたパールの心は実質子どもだったと言えます。

その際パールは「快感だった」「いい気分だった」と言います。

これは性的サディズムに目覚めたとも捉えられますが、個人的な解釈は「初めて自分が支配する感覚を得られた」です。

これまでずっと、母親に、家に、農場に、世界に支配されてきて、自分がやりたいことは何一つできないと感じていたパール。

そんな彼女が初めて自分でコントロールできた感覚を得られたのが、生命の殺害だった可能性はあります。

このメカニズムは、抽象化すると摂食障害などに似ています。

摂食障害は女性が思春期に発症することが多いですが、いわゆる「優等生」「いい子」と思われていた子がとても多いです。

しかしそれは自分を押し殺して周りに合わせていたからであり、「いい子でいなきゃいけない」という条件つきの愛に囚われていたからです。

しかし、思春期になると、これまで良かった成績などが努力だけでは追いつかなくなってくることも少なくありません。

そうなると「いい子」でなくなってしまうことに怯え、別に自分でコントロールできるものを求め始め、それが体重だった、という流れで摂食障害に繋がっていくことも多いのです。

話を戻すと、狭い世界に囚われていたパールが唯一自己コントロール感を得られたものが、生命の殺害だったと考えられなくもないのです。

過食嘔吐などと同列に扱うのはさすがに違いますが、時代背景も大きく異なる中で、本来の自分を見失い、自分を保つためにその行為に走っていたのかもしれません。

ワニの卵を握りつぶしたのとハワードの爆発イメージが重ね合わせられていた点も、抑圧された破壊願望、およびそれにより現状を打開したいという願望が推察されます。

もちろん、環境はかなり不遇でしたが、パールの内面に問題がないわけではありません。

小さい頃からあの環境に閉じ込められていたらそりゃあ歪むよなとも思いますが、不遇な環境で育った人がすべて問題を起こすわけではありません。

パールに顕著だったのは、自己中心性と他責傾向でした。

それを象徴していたのがかかしのシーンですが、自分から誘惑したにもかかわらず、映画技師の顔が重ね合わさると「私は人妻よ!」とブチ切れ、しかし内緒で擬似性行為に及ぶ。

それはその後現実となりますが、パールの抑圧された願望や、それを認めず他責によって正当化する傾向などがすでに見て取れます。

感情もジェットコースターで、ダンサーに不合格になった際の号泣具合はもはや子どものようでした。

そう、パールの内面は完全に子どものままだったのです。

自己中心性や衝動性は、子どもの特徴でもあります。

学校などにどれほど通ったのかはわかりませんが、家庭、そして戦争やスペイン風邪の影響などもあり、ほとんど社会との接点もなさそうだったパール。

そしてあの家でハワードと2人きりで過ごしたことにより、死ぬまで心が子どものまま成長していなかった、とも考えられます。

オーディションの審査員たちが、両親とハワード、映画技師の姿に見えていたのはとても象徴的で、彼女にとって夢を妨げる存在として彼らを認識していたと同時に、人間関係の乏しさも示唆していました。

環境を理由に殺人が正当化されはしませんが、厳しい環境で苦しんでいる人に「苦しい環境でも頑張っている人もいるんだから」と言っても救いにならないどころか追い詰めるだけです。

苦しい環境が続けば冷静な判断力も失われていきますし、さらに続けば性格が変わってしまうことすらあります。

コロナ禍でさえ、心が不安定になった方はたくさんいるでしょう。

パールは特に、幼少期から厳しい家庭、介護、戦争といった苦境が重なった環境に取り囲まれてきており、影響を受けるなという方が無理があります。

しかし、パールが大きく影響を与えた母親もまた、夫の介護をすることになり、ドイツ系っぽかったので計り知れない苦しみや葛藤によって抑圧されたものが大量にあったでしょう。

自身の苦しみにパールを巻き込もうとした点は問題でしたが、母親もパールも、時代に振り回された悲劇性を備えていた点が共感を喚起する要因にもなっていました。

追記

『MaXXXine マキシーン』(2025/10/08)

3作目『MaXXXine マキシーン』の感想・考察をアップしました。

コメント