作品の概要と感想とちょっと考察(ネタバレあり)

バカンスを過ごしに、湖のほとりの別荘へ向かう一家。

別荘に着き、台所で夕食の支度をするアナの元に、見知らぬ青年が訪れる。

それが、悲劇のゲームの始まりだった──。

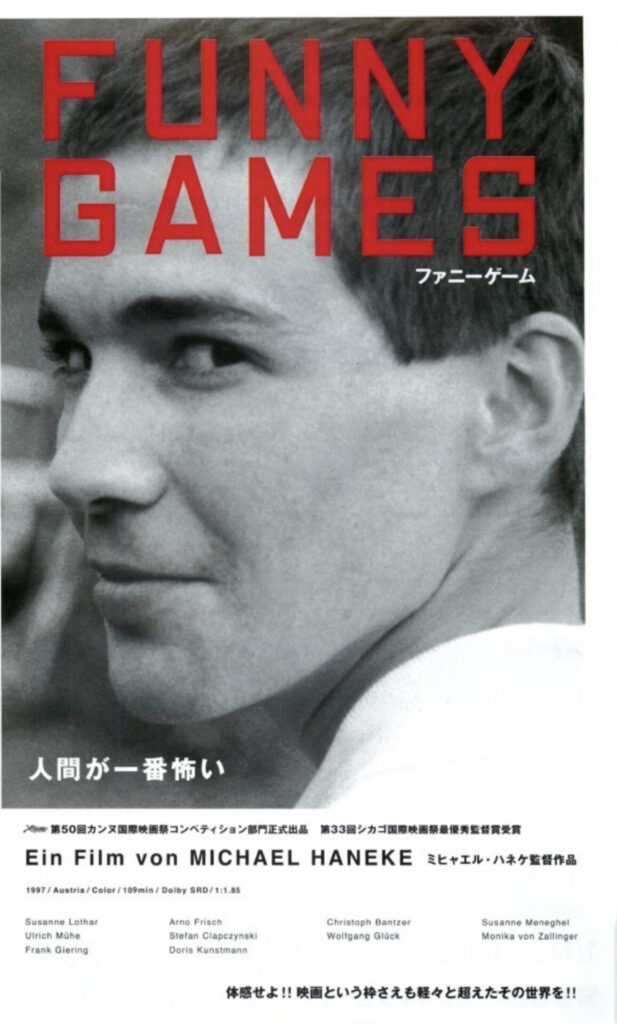

ミヒャエル・ハネケ監督による、オーストリアで製作された1997年の作品。

レビューや感想を見れば「胸糞」という単語が必ず出てくるほど、なるほど胸糞映画です。

それもそのはず、監督がそもそもそのような意図を持って作っているようなので、妥当というか、当然の感想なのでしょう。

個人的にはグロかったり後味が悪かったり絶望的だったり、そのあたりは相当耐性がある(むしろ大好き)のですが、この作品は可もなく不可もなく、といったところ。

ただ悪趣味な映画というわけではなく、監督の問題提起の意図が強く感じられるからかもしれません。

古い作品であり、ミヒャエル・ハネケ監督の意図などを含めた深い考察は他のサイトに詳しいので、ここでは控えます。

とはいえ、心理学的に考察したいポイントもそれほどありません。

ただ、監督の心理や、これを観る側の心理については、少し興味深い点があります。

作中で唯一直接的なメッセージ性を強く感じるのは、終盤のボートの上で犯人2人が話していた「現実と虚構」の話です。

それは、この映画そのもののテーマにもなっているようですが、作中の演出でもそのテーマが上手く使われていました。

たとえば、犯人の1人であるピーター(デブちゃん)の過去について。

途中でピーターの過去についての話がありますが、結局、嘘か本当かまったくわからないまま。

そもそも殺人者である犯人2人の背景や動機も、まったくといっていいほど描かれません。

また、パウル(短パン)がカメラ目線になったり(こっち見んな)、観客に語りかけてくるメタ的な演出と、一方ではショルシ(息子)の殺害後、10分ほどにわたるノーカットのシーンは、両親の絶望感が現実かのように徹底して表現されています。

あくまでもふざけたゲームを楽しんでいるだけの犯人たちと、その虚構(映画)を楽しんでいる観客。

しかし、一方の被害者家族にとっては、現実であるかのようなリアルな絶望感。

その構図は、観客を傍観者に留まらせることを許さず、作中に引き込む効果を持っています。

「どうせ他人事だと思って楽しんでるんだろ?」と言わんばかりのパウル(短パン)の挑発的なメタ的行動。

その上で、目的も何も明かさないまま、ただただ救いのない残虐行為だけが展開される。

それこそが、観客を不快にさせる最大の要因になっているように感じます。

とにかく、徹底してわざと悪意だけで形成されている作品。

そんな作品のタイトルが『FUNNY GAMES』ですよ?

暴力について再考させることも意図されているようですが、まさに、現実の暴力とはこんなもの、というのが描かれています。

不条理さと、あっけなさ。

ドラマチックな死でもなければ、派手な演出もない。

監督のミヒャエル・ハネケは、別作品のインタビューで以下のようなことを述べているようです。

「映画は気晴らしのための娯楽だと定義するつもりなら、私の映画は無意味です。私の映画は気晴らしも娯楽も与えませんから。もし娯楽映画として観るなら後味の悪さを残すだけです」

「私の映画を嫌う人々は、なぜ嫌うのか自問しなければなりません。嫌うのは、痛いところを衝かれているからではないでしょうか。痛いところを衝かれたくない、面と向き合いたくないというのが理由ではないでしょうか」

観客が感じる不快感はすべて意図されたものであり、それをただ批判して終わるのは、思考停止とも言えます。

この監督の意図が最大に発揮されているのが、ロルフィ(犬)とショルシ(息子)の殺害でしょう。

暗黙の了解、タブーとも言える動物(特に犬や猫)や子どもの殺害。

どう考えても批判的に取られるのを理解していながら、あえてどちらも突っ込んでくるところに、監督の強い意思を感じました。

最後まで生き残ったアナ(母)の死も、あまりにあっけないものです。

大した理由もなく、海に突き落とされて終わり。

普通、突き落とされたアナ、あるいはせめて海面に少しは視点が移るものですが、それすらありません。

序盤、船を整備していたゲオルグ(父)が家に戻る際、足に引っかかってナイフが落ちます。

明らかに伏線っぽい演出。

それは確かに伏線でした。

上記のアナが突き落とされる前のシーンで、そのナイフを使ってロープを切ろうとするシーンがあります。

しかし、あっさりとナイフは取り上げられ、海に捨てられます。

結局何の意味もなかった、悪意だけの伏線です。

印象的な、リモコンで巻き戻しのシーンもそうです。

この作品を見事に象徴するような、悪意の象徴としか言いようのない演出。

完全な余談ですが、ビデオを巻き戻すような映像と音が、いつまで通じるかな、現代でももう通じない世代がいそうだな、というところだけ心配です。

いずれにせよ、暴力をエンタテインメントとして楽しむことを再考するきっかけになる作品であることは間違いありません。

そもそも、映画はエンタテインメントだ、ホラーでも子どもや動物はなるべく殺しちゃいけない、といった考えは、思い込みや暗黙の了解に過ぎません。

それは逆に、無意識のうちに映画の表現を狭めることにもなっているでしょう。

どう考えても批判されるのにあえてこの作品を作った姿勢は、とても強いものだと感じます。

ただ、今でこそ観る前に胸糞映画という情報が入りやすくなっていると思いますが、色々な作風の作品を作っている監督のようでもあるため、当時は何も知らずに観た人も多いでしょう。

「いや、別に、言いたいことはわかるけど、私は映画を娯楽として楽しみたいです」という人も巻き込まれたかと思うと、ちょっとかわいそうではあります(そういう人にこそ観せたかったのでしょうが)。

監督本人によるアメリカ(英語)版リメイクもあるようなので、観てみたい。

この作品の不快さは、登場人物全員の高い演技力による部分もとても大きいです。

ほとんど家の中だけで話が進行していくのに、単調さを感じさせません。

虚構の中での現実感を感じさせるのは、両親の演技力なしには成立しません。

犯人2人も、特に序盤の「会話は成り立っているんだけど、明らかにずれている」感は抜群でした。

ちなみに、アナ(母)を演じたスザンヌ・ロタールと、ゲオルグ(父)を演じたウルリッヒ・ミューエは、1997年に結婚しており、実際の夫婦になっています(ウルリッヒ・ミューエは再婚)。

そして、どちらもすでに50代の若さで亡くなっているようです。

ピーター(デブちゃん)役のフランク・ギーリングも、どうやら30代で亡くなっているよう。

キャラで言えば、とりあえずパウルのあの短パンはめっちゃ気になりますね。

あとピーターも、別にそこまで太っているわけではないのにデブデブ言われてかわいそう。

その2点も、観客を胸糞悪くさせるために計算されていそうです。

犯人2人が別に仲良さそうでもなかったり一貫した計画がなさそうなところも、不気味さや理不尽さを引き立てていました。

最後に、完全な蛇足としては、本作は全編ドイツ語。

自分は、大学時代に第2外国語でドイツ語を選択しました。

映画の後半、アナ(母)がゲオルグ(父)を置いて台所の窓から脱出しようとするシーン。

「愛してる」というのを、まさにドイツ語の授業で最初にならった「Ich liebe dich(イッヒ・リーベ・ディッヒ)」と言っており、「本当に言うんだ!」と無駄に感動しました。

コメント