作品の概要と感想(ネタバレあり)

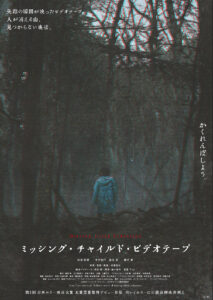

敬太は幼い頃、弟・日向が自分と出かけた山で失踪するという過去を持ち、今は失踪した人間を探すボランティア活動を続けていた。

そして、ある日突然母から古いビデオテープが送られてくる。

それは、日向がいなくなる瞬間を映したビデオテープだった。

霊感を持つ同居人の司はそのテープに禍々しい雰囲気を感じ、敬太に深入りしないよう助言するが、敬太はずっと自分についてまわる忌まわしい過去を辿るべく動き出す。

そんな敬太を記事ネタの対象として追いかけていた新聞記者の美琴も帯同し、3人は日向がいなくなった“山”に向かう──。

2025年製作、日本の作品。

「第2回日本ホラー映画大賞」の大賞受賞作である同名の短編映画の長編化作品。

多くの方の感想で見かけますが、とにかく「これぞ求めていたJホラー!」という感じでとても面白かったです。

監督の経歴からしてそうですが、『リング』『呪怨』を中心とした90年代〜2000年代のJホラーで育った世代が、その遺伝子を受け継いだ新しい作品を作る時代になったのだな、と感じました。

新時代の幕開けだ!

何よりJホラーっぽさが感じられたのは、見えないのに「何かいそう、いや、いる」と感じざるを得ない圧倒的な存在感と、じめじめした質感でしょう。

ビデオテープ、古い家、廃墟、山といったアイテムやロケーションは、その存在だけでも恐怖感を喚起されます。

大好きなホラーゲーム『零』シリーズのような雰囲気があったのも好きな要因でした。

本作によって商業映画デビューとなった近藤亮太監督は、本作を撮るにあたって「ノーCG」「ノー特殊メイク」「ノージャンプスケア」を自らに課したそうです。

その中でも、個人的には特に「ノーCG」が非常に大きかったのではないかと感じます。

このブログの他作品の感想でも多々書いていますが、近年のJホラー映画で残念に思っていたのは、チープ(と言ってしまいますが)なCGでした。

CGの有無にかかわらずですが、こういったオカルト的なホラーは特に、恐怖の対象がはっきりと現れてしまうと、恐怖感が大きく損なわれてしまいがちです。

その点、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』では、怪異の登場は極限まで抑え、最後まで徹底して観客の想像力を活性化させる演出が見事でした。

「ノージャンプスケア」は、正直ちょっとグレーだと思っています。

車の中で久住美琴の防犯ブザーが突然鳴ったのは、あれをジャンプスケアと言わずして何をジャンプスケアと言うのか、と思ってしまいました。

というのは半ば冗談めいた言いがかりですが、定期的にジャンプスケアを挟んで緊張感を持続させる、といったような定番の手法に走っていなかったのは間違いありません。

この点については一応、近藤監督自身がX(Twitter)において以下のように言及されていました。

誤解されてるんですが、「ジャンプスケア」って単にでかい音を出すか出さないかではなく、「でかい音と共に映像を変化させる」というのが大まかな定義なので、その意味で少なくともミッシング・チャイルド・ビデオテープではやってない、ということにはなります

https://x.com/ryotakondofilm/status/1894064685537771831?s=61

「そんな定義があったんだ」と目から鱗でしたが、続けて「まぁめちゃくちゃ厳密な定義があるのか微妙な概念ではあるわけですが」ともポストされていたので、完全なる共通認識ではないのかもしれません。

ただ、Wikipediaでも「観客を驚かせ恐がらせることを意図して主に大きな恐ろしい音と共に画像(映像)や出来事を突然変化させるテクニック」と説明されており、その出典はJohn Kenneth Muirによる『Horror Films FAQ』という本のようです。

とはいえ、観客側は「いきなり大きな音でびっくりさせられたらジャンプスケア」ぐらいの感じでイメージしている人も多いのではないかな、と思います。

展開のテンポはややゆっくりめでしたが、それこそがまとわりつくような空気感や、想像力を喚起させる余白に繋がっていたように感じます。

鈴木光司『リング』の感想で書きましたが、90年代頃と現代の大きな違いの一つは、そのスピード感です。

図書館に行って新聞記事を調べて、現地に行って話を聞いて……といったような何日もかかっていた調査過程が、今やスマホ片手に速攻解決できてしまいます。

本作は2015年の設定でしたが、それでもスマホはあり、調べ物は簡単にできます。

そのような環境の中でも、このようにじっくりとした展開を繰り広げることは十分できるのだな、という点を感じさせられた作品でもありました。

とにかく摩白山の存在感が圧倒的であり、大きな自然の前では人間などちっぽけなものであるという畏怖を抱かずにはいられませんでした。

描かれ方はまったく異なりますが、加門七海『祝山』なども思い出しました。

何かいそう何かいそう……と思わせておいて何もない、という焦らし具合も巧妙でした。

兒玉敬太の実家の窓には人影が映っていましたが(あれは『呪怨』リスペクトらしいです)、普通、ああいう風に背景に何かちょいちょい映り込ませたくなるものじゃないですか(映画を撮ったことはありませんが)。

それを極限まで抑え込んでいるのが、逆にいつ爆発してもおかしくないような張り詰めた緊張感を生み出していました。

そしてそれを最後まで爆発させなかったのが、個人的には一番の評価ポイントです。

2015年という狭間の時代設定も絶妙ですが、レトロ感と新しさの融合のバランスが見事であり、新時代の幕開け、新しい世代の扉が開かれた感が尋常ではありません。

一つのターニングポイント的な作品になり得そう。

今後の作品にも期待です。

『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』はモキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)ではありませんが、フィクションでありながらもだいぶモキュメンタリー寄りな印象も受けました。

実際、パンフレットにおける監督からの最後のメッセージでも、現実に侵食してくるような書き方がなされています。

特に、民宿の息子(石森雪斗)の長い怪談の語りは、実際にこだわったシーンのようですが、非常にリアリティがありました。

全員演技が上手かったのも大事なポイントですが、みんな話し方がとても丁寧で、しっかりと説明してくれようとしている感も若干感じました。

そのあたりがさらに自然に溶け込んだら、ますますリアルな恐怖感が増しそうです。

ホラー小説界においては、背筋『近畿地方のある場所について』を筆頭に、考察の余地があるモキュメンタリーホラーブームに火がついていると言っても過言ではないでしょう。

そのあたりは『近畿地方のある場所について』の感想でも書いているのでここでは省きますが、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』もだいぶ似た印象であることを考えると、小説と映画で似たような構造の作品が生まれ、評価されているのは興味深くもあります。

パンフレットでは、近藤亮太監督が『近畿地方のある場所について』との類似性についても言及していますし、それこそ著者の背筋が入場者特典やパンフレット内に短編を書き下ろしています。

『近畿地方のある場所について』も映画化が決まっており、近年のJホラーを踏まえると勝手に不安を感じてしまっていましたが、本作を観て期待が高まりました。

映像界でモキュメンタリーホラー作品を生み出し続けてきた白石晃士監督なので、こちらもこちらでどんな感じになるのか、楽しみに待ちたいところ。

ちなみに、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』のパンフレットは角川ホラー文庫を模した装丁になっており、ホラー小説好きとしてはたまりません。

入場者特典の背筋による短編『未必の故意』は数量限定だったため入手できず、残念な限り……。

第2弾の入場者特典としてもらったのは裏面にQRコードが記載された名刺サイズのカードで、読み込むと作中でも流れたカセットテープの音声を聴くことができました。

内容に関しては、だいぶ余白が多いので残された謎もかなり多め。

このあたりは、近年のホラーやミステリィ作品に多いような、いわゆる考察系に近い印象を受けます。

全体的な印象も『近畿地方のある場所について』に近いですが、ネットやSNS社会の現代では、こういった考察要素によって盛り上がり、話題になることも多いですからね。

ただ、『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』に関しては、決して考察してもらおうという意識が強いわけではないんじゃないかな、と思いました。

上述した通り、対象や答えがはっきりしない方が恐怖や不安が持続します。

本作では、あえて謎を多く残すことで、観終わってなお解消されない恐怖感を意図したのではないかと感じました。

それでいてなお、敬太と司の物語にはしっかりと区切りをつけて終わらせているのも、途轍もない技術ではないでしょうか。

多くの場合、謎がたくさん残ったままだと「放り投げている」感が残ってネガティブに評価されがちですが、本作では謎は多いけれど不満はさほどありません。

通常のホラー以上に謎を残して恐怖感を持続させつつも、敬太と司の物語はしっかりまとめ上げている。

このあたりのバランス感覚も、なかなか驚異的に感じます。

近藤亮太監督は、テレビドラマ『イシナガキクエを探しています』で演出を務めていたようです。

ホラー好きの風上にも置けない発言をすると『イシナガキクエを探しています』はまだ観ていないのですが、放映当時、X(Twitter)などでも連日のように考察が飛び交っていました。

なので『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』も「考察で盛り上がってくれたら」という意図もあるかもしれませんが、あくまでも徹底的に「本当に怖い映画を作る」を追求した結果生まれた副次的な要素だろうと思います。

近藤監督は「目に見えない何かが怖いのだと考え」て本作を作ったとコメントしています。

そのため、多く残された謎や余白も、その恐怖感を高める役割を担っていると考えられます。

つまり、はっきりしないから怖さが残るのであり、かなりの余白が残っているのは意図的なものであるはずです。

なので、考察系に見えて実はそれほど深く考察するものでもないような気がするのですが、とりあえずはいつも通り、せっかくなので自分なりに考えたことを書き残しておきましょう。

ただ、観た人それぞれがああでもないこうでもないと想像して、「結局よくわからない」という結論に至ることこそが、本作の恐怖感が持続する要因であるはずです。

安易な答えを求めることは、とりあえずの落としどころを見つけて安心したいだけに過ぎません。

曖昧さを楽しみましょう。

……何だかとんでもなく偉そうになってしまいました。

考察:残された謎についての検討(ネタバレあり)

前提:複数の解釈が併存している可能性

誰も求めていないようなことをああだこうだとごちゃごちゃ書き続けるのが自分の悪い癖なので、とっとと謎を取り上げていきましょう。

ただ、意図的に曖昧性が残されているのは明らかなので、あまり細かいところまで深追いはしません。

また、重要な前提としては、近藤監督自身の中でもそもそも一つの答えに収斂していない可能性があるということです。

パンフレットは有料なので極力引用を避けていますが、ここだけ重要と感じたので取り上げます。

近藤監督が本作のレファレンス・リストとして挙げている1作に、ウィリアム・フリードキン監督の『エクソシスト』がありました。

この作品について、以下のように述べています。

怪異が存在するのか、というリアリティのバランスにおいて、ウィリアム・フリードキン監督『エクソシスト』(73)が念頭にあった。

『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』劇場用プログラム

少なくとも僕の考える限り、『エクソシスト』は悪魔憑きの少女を神父が祓うという見方と、精神疾患の少女の治療と信仰を失った神父についての話という、超自然的な解釈とリアリスティックな解釈の双方が同居している点を参考にした。

これは非常に示唆的で、そもそも本作が異なる視点からの解釈を同時に許容している可能性を示しています。

つまり、怪異が存在し超自然的な現象が起きていたと解釈しても、登場人物たちの妄想や思い込みや偶然の産物だったと解釈しても、どちらが正解ということではなく、どちらも正解といえる作りにそもそもなっているのかもしれません。

やはり観る人それぞれの解釈があって良いのでしょう。

一応以下では、せっかくなので主にはオカルト存在説で進めていきます。

摩白山はどのような山だったのか?

本作の舞台となった摩白山。

よく考えると、摩白山という名前も何か『近畿地方のある場所について』との関連が感じられて、何だか怖くありませんか?

という、未読の方を置き去りにする関係ない印象はさておいて、何度か名前が変わっているらしい摩白山は、個人的な解釈としては「何でも捨てて良い場所」、そして「関係性を断つ願いを叶えてくれる場所」です。

姥捨山や縁切りのようなイメージです。

石森雪斗(民宿の息子)が話してくれたおばあさんの話が本当だったと仮定します。

「おばあちゃん、さすがに話盛ってるでしょ?」という常識的なツッコミはここでは我慢しましょう。

その場合、あの山はある程度願いを叶えてくれるということになるでしょう。

ただ捨てたものとの関係を断ってくれるだけの場所であれば、血のついた下着を捨てたからといって生理が止まるわけはありません。

「生理がなくなってほしい」という願いが聞き届けられなければ、そのような現象は起こらなかったはずです。

なので、摩白山は、何かとの関係性を断ち切りたいという願いを叶えてくれるのかと考えます。

それも、半ば無意識的な願望を。

おばあさんも「生理がなくなりますように」と願いながら下着を捨てたわけではないはずです。

あらゆる物が捨てられるうちにそうなったのか、もともとそういう山だったから物が捨てられるようになったのかはわかりませんが、個人的には前者かなと思います。

おばあさんの話では、神様や仏様すら捨てていた、とのことでした。

これはなかなかすごいことですが、日本で古来信仰されている八百万の神々は、優しいだけの存在ではありません。

悪いことをすれば神罰がくだりますし、時には祟り神になることすらあります。

たとえばお守りなどは、やはり捨てづらいものです。

しかし、そういった物も「捨てて良い場所」となっていたのが、摩白山なのです。

おそらく、時には人間さえも。

その副作用的なものが、訪れた人を飲み込んでしまうというものだったのかと考えています。

敬太を含め、山に行っても、廃墟に迷い込んでもなお普通に帰ってきた人もいるので、山に入ったら全員飲み込まれるわけではありません。

かといって、カセットテープを残した大学生たちを中心に、過去に行方不明になった人たちが全員誰かに「捨てられた」わけでもないはずです。

そう考えると、ランダムに山に飲み込まれてしまう人がいると考えるのが一番自然です。

パンフレットに収録されていた背筋の短編のタイトルは『捨ててもいい場所』。

本作との直接的な関わりはほぼありませんが、面識のない人たちが同じ場所に、普通には捨てづらいものを捨ててきた、それによってそこがそういったものを捨ててもいい場所として自然発生的に認識されるようになった、と大筋はとても示唆的です。

敬太の心理

さて、そのような山の機能を踏まえて、主人公の敬太を軸に本作の出来事を検討してみましょう。

敬太は13年前に、弟の日向と一緒に山の中の廃墟を訪れましたが、日向が失踪してしまい、それをずっと引きずっていました。

果たして13年前、何があったのでしょうか。

敬太が日向を殺した、という可能性はないと考えています(詳しくは後述)。

ただ、敬太は日向を疎ましく思っていたのは明らかです。

敬太は父親などに対して「家族の役割を演じているだけ」と話していましたが、恐らく溺愛されていた弟への嫉妬心などもあったのでしょう。

殺してはいませんが、「いなくなればいい」とは思ったかもしれません。

それは子どもの心理としては不自然ではありません。

そして、摩白山はその願いを叶え、日向は失踪してしまいました。

そのまま敬太は逃げ帰ります。

敬太の心に何が残ったか。

弟を見捨ててしまったという罪悪感です。

それが敬太を行方不明者捜索のボランティアに駆り立てていたのでしょう。

日向を探し続けていたというのもあるかもしれませんが、あの山以外にも捜索に出かけています。

日向に対する罪滅ぼしでもあり、許せない自分を救おうとするための行為でもあったはずです。

敬太は、罪悪感を両親に打ち明けることはできませんでした。

両親は日向の失踪に直面せず現実逃避をして、本人不在のまま日向の誕生日を祝い、それを敬太にも強要します。

悲しみを共有できればまだ違ったでしょう。

遺体が見つかるまでは死を受け入れられない両親の心情も理解はできますが、敬太の心に寄り添う様子はまったく見受けられませんでした。

そりゃあ、病みますよね。

日向は死んでいるだろうと頭ではわかっていながら、心では受け入れられない日々が続きます。

敬太の中核にあったのは、「自分が見捨てた」という罪悪感です。

敬太が日向を殺害した説は否定し、この説を支持するのは、入場者特典で配られた背筋の短編のタイトルが『未必の故意』だからです。

これの内容を読めていないのが致命的ではありますが、タイトルだけから考えれば、「未必の故意」というのは「犯罪事実の発生を積極的には意図しないが、自分の行為からそのような事実が発生するかもしれないと思いながら、あえて実行する場合の心理状態」を指す法律用語です。

つまり、殺そうとはしていないが、いなくなればいいと思っていた。

1人で逃げ帰れば日向がどうなるかはわかっていたが、逃げ帰ってしまった。

入場者特典とはいえ、それらの敬太の心理状態を示唆していると考えます。

遺体が見つからない限り、シュレディンガーの猫のように、日向の死は確定しません。

もしどこかで日向が生きていれば、自分の罪は軽くなる可能性があります。

まだ、かくれんぼの途中なだけ。

日向を探している限り、日向の死と自分の罪は確定していないのです。

しかし、他ならぬ天野司によって、日向の死と直面させられてしまいました。

敬太は司に対して、人間性も、その霊感能力も、おそらく信頼しきっていたでしょう。

そんな司に、出会った当初から日向は死んでいたと断定されてしまったのです。

その状況で、敬太が選んだ選択肢は、日向の死を受け入れることではなく、引き続きの否認でした。

いやいやそれは嘘だ、司が間違っている、と。

さらには、ずっと黙っていたのかという怒りもあったはずです。

それは司を否定することに繋がります。

その直後に司が「向こうの世界」に取り込まれてしまったのは、そんな敬太の気持ちが影響していたのではないでしょうか。

司がいなくなれば、引き続き日向の死は確定しない。

そんな無意識の想いを山が汲み取った、という考えです。

母親の遺体が目に入らなかったのも、同じ理由からでしょう。

現実を否認することが、敬太にとって唯一の自分の守り方でした。

それは奇しくも、両親から学んだ方法でもありました。

久住美琴は謎だらけのまま

記者として敬太や司と行動を共にした美琴。

彼女もまた色々なものを抱えていそうでしたが、背景はほぼ明らかにはされませんでした。

まず、彼女には何かが取り憑いていたようですが、それが何かも不明です。

ただ彼女も、偶然にしては出来過ぎなほど、山に導かれていました。

司と関わりを持っただけで、死んだはずの敬太の父から電話がかかってきたというのは、まったく関係ないにしては巻き込まれすぎ感が否めません。

それはもちろん、ただのストーリー上の都合かもしれませんが、廃墟で美琴の腕をつかんだ男性の腕もまた正体不明のまま終わっています。

美琴に取り憑いていたという霊が、摩白山と何かしら関わりがあったのかもしれません。

上司の塚本が過去に摩白山の事件を追っていたというのも、何かしらの縁を感じさせます。

しかし、そのあたりはほとんど明かされないままでした。

敬太と司の物語とは、直接は絡んでいない要素なのかな、と思います。

とりあえず彼女も彼女で何かしら抱えており、摩白山と縁があった、程度に留めています。

おまけ:司=日向説

以上が、おそらくは無難な考察でしょう。

多くの方が、だいたい似たような落としどころになっているのではないかと思います。

とはいえ、細かいところでは、こう考えられるかもしれない、ああ解釈できるかもしれない、と色々浮かぶので、やはり選択肢は複数残されているでしょう。

なのでここで少しオリジナリティを出して、「司=日向説」を提唱してみます。

結論から言えば、否定材料があるのでかなり厳しいのですが。

これは文字通り、司が実は日向の霊であった、という説です。

終盤の廃墟での「出会った当初から、日向はずっと敬太の横にいた」という発言。

これを、司自身のことを指していたと解釈します。

司が霊だったと考えると、幼少期に廃墟に迷い込んだ時点から摩白山の影響を受けていた敬太に見えていたのは不自然ではありません。

美琴も、摩白山と縁があったと考えれば同様です。

雪斗(民宿の息子)は「(司が)出ていくところを見かけた」と言っていましたが、山と関わりながら生きる彼に見えても不思議ではありません。

そもそも、おばあさんの話が真実だとすれば、雪斗や母親は山の子どもみたいな存在かもしれませんからね。

そう考えると、ラストシーンで雪斗が消えたのも納得しやすくなります。

警察署のシーンは、記憶が曖昧なのですが、司が警察官と直接やり取りしていたかどうか……。

「ごめんなさい」とかリアクションはしていましたが、しっかりと会話をしていたかが思い出せません。

ただ、あの地域の警察官も山には立ち入りまくっているはずなので、いずれにせよ山の影響があったと解釈しましょう。

一番思わせ振りだったのは、司が勤めていた塾のシーンです。

生徒の女の子が、美琴の背後を見つめていました。

あのシーンからは、女の子に霊感があったことが推察されます。

であれば、司が見えていても不思議ではありません。

司が会話していた塾の生徒は、描かれていた限りではあの女の子だけです。

しかし、一番残念な否定材料。

それは、司が美琴とのアポを無断キャンセルして敬太の実家に行ったとき。

あのとき、美琴は塾を訪ねていましたが、上司らしい男性が「今日は天野は休みだ」と言っていました。

くっ、しっかりと現実に存在して働いていそうだ……!

あの上司も霊感があったのかも……。

別の天野かも……。

というのは、さすがに悪あがきが過ぎるでしょう。

というわけで、憎きあの塾のスタッフのせいで否定されてしまうのですが、ありだと思ったんだけどな惜しいな〜、こんな妄想を繰り広げるのも面白くないですか?と思ったので残しておきたいと思います。

コメント