作品の概要と感想(ネタバレあり)

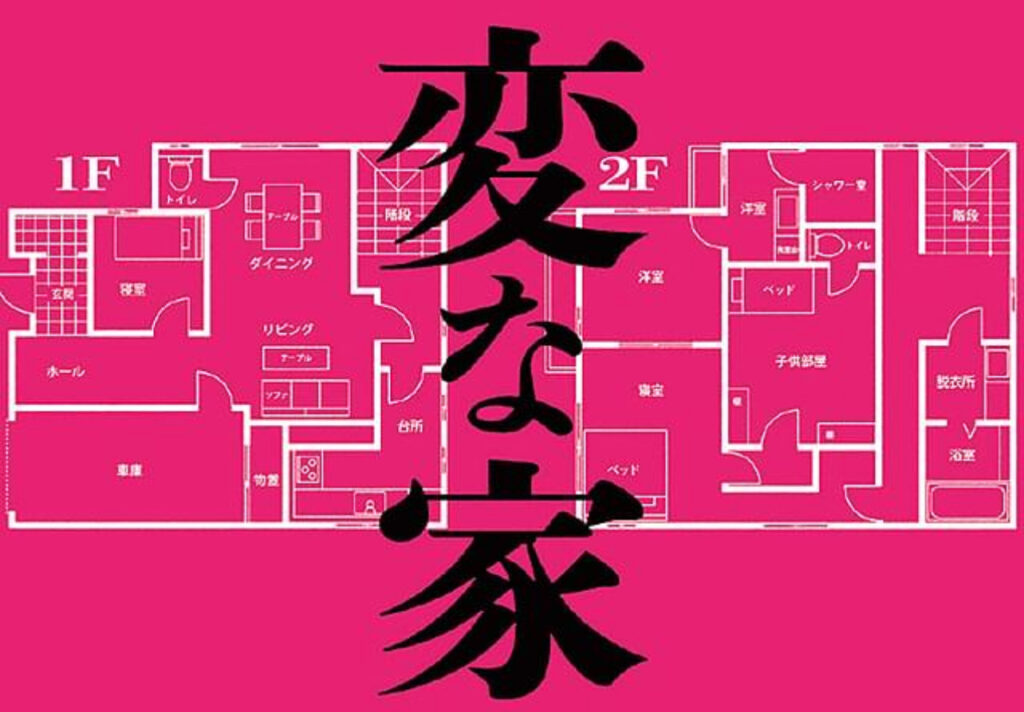

オカルト専門の動画クリエイター・雨宮はマネージャーから、購入予定の一軒家の間取りについて不可解な点があると相談される。

そこで雨宮は、自身のオカルトネタの提供者であるミステリー愛好家の設計士・栗原に意見を聞いてみることに。

間取り図から次々と浮かび上がる奇妙な違和感に、栗原はある恐ろしい仮説を導き出す。

そんな中、その家のすぐ近くで死体遺棄事件が発生。

事件と家との関連を疑う雨宮が一連の疑惑を動画にして投稿すると、その家に心当たりがあるという人物・宮江柚希から連絡が来る──。

2024年製作、日本の作品。

もはや説明するまでもない、大きなブームとなった雨穴による作品の映画化。

雨穴作品は『変な絵』だけ読んだことがあり、『変な家』含め他の作品にはまだ触れていない状態での感想です。

念のため、以下はネガティブな表現が多くなってしまったので、本作がお好きな方やネガティブな感想が苦手な方はご注意ください。

正直、酷評されまくっていた印象が強い本作ですが、それによってめちゃくちゃハードルを下げて挑んだので、個人的には思ったより楽しめる要素もありました。

特に、後半の村パートのロケーションや映像美、因習村の不気味さは抜群に良く、好き。

ただし、原作に触れたことがなくても「これは『変な家』本来の持ち味ではないだろうな」というのはひしひしと感じました。

『変な絵』を読んでいたから何となくイメージはできるのですが、奇妙な間取りなり絵から不気味で恐ろしい真相が浮かび上がってくる、というのが魅力のはず。

逆に映画版『変な家』における間取り図の位置づけは、おまけというか、取ってつけた感は否めません。

原作は「ホラー要素もあるミステリィ作品」という認識ですが、映画版は「ミステリィ要素もあるホラー」といった印象。

謎解きは無理やりで、さほど推理するでもなくかなりご都合主義的にツッコミどころ多く進んでいきます。

少なくとも、原作が銘打っている「不動産ミステリィ」「間取りミステリィ」とは感じられませんでした。

ホラー演出はすべて直球で、真相が浮かび上がってきてゾッとする、といった場面は皆無。

そのため、原作好きな方が批判的に捉えてしまうのもわかります。

かといって原作未読であれば楽しめるかというと、上述した通り間取り図はだんだん関係なくなっていきますし、色々な要素を詰め込んだ感も否めないため、何とも言えないような余韻だけが残ってしまいました。

一番物議を醸すであろうおばあちゃんチェーンソーも、まぁああいう突飛な演出は嫌いではないのですが、それでもさすがに戸惑いが先立ってしまいました。

ストーリーも強引で、登場人物の行動原理も理解し難く共感しづらいので、何だかよくわからないまま展開していって解決してしまったような印象。

特に、主人公である雨宮の行動原理や心理がかなり謎で、最後まで人物像がわからないままでした。

あまり熱意のない気怠げで現代的な若者かと思いきや、余裕で不法侵入をしたり遠くの村まで乗り込んでいったりと、何が彼をそこまで駆り立てていたのかはっきりしないまま終了。

『変な絵』にも出てきた栗原さんは、雨穴作品の常連のようですが、これもだいぶキャラは違うんだろうなぁ。

とてもシンプルに、ただの佐藤二郎でしたからね。

いえ、別に佐藤二郎は嫌いじゃありませんが、ちょっと本作とはミスマッチというか、よりカオスさを増す要素になってしまっていた感も否めず。

キャラの個性をはっきりさせたかったのかな、というのもわかりますが。

色々と詰め込まれて中途半端にもなってしまっていた印象なので、『変な家』の映画化ではなく、オリジナルの因習村ホラーとして作られていたらもっと好きだったかもしれません。

と、どうしてもネガティブめな感想ばかり出てきてしまうのは、一つは、原作ファンの感想が否定的なものが多い点に引っ張られているのもあると思います。

ただ、それ以上に大きいのは、やはり原作者である雨穴が否定的に捉えていそうな点です。

さすがに明言まではされていませんが、映画についてはほとんど触れていなかったり映画の公式アカウントをフォローしていなかったり、否定的な感想をリツイートしていた点からは、好意的であるとは思えません。

個人的には、原作者こそがリスペクトすべき絶対的存在です。

どれだけ映画化が面白かろうと、原作者が否定的であれば個人的には手放しで評価できません。

逆に、原作から改変されていても、原作者が評価や納得していれば、それはそれでありだと思っています(とはいえ、基本的に原作厨ですが)。

そのためどうしても、本作は観る前からネガティブなイメージがまとわりついてしまっていたので、あまり多くは語らない方が良さそうです。

とりあえず観た作品は基本的にこのブログに感想を残そうと思っているので書いていますが、短く中身のない感想になってしまっても、無理に書いたり引き伸ばすのはやめておきましょう。

内容からは逸れますが、本作はなかなかに興行収入が良かったようなので、そこも難しいところですね。

ビジネスとしては数字が必要なわけで、結局数字が稼げてしまうとなると、同じような形(原作や原作者リスペクトよりも、「売れる」作品を作る)が繰り返されてしまうのも当然といえば当然です。

最近でこそようやく原作者へのリスペクト問題がクロースアップされていますが、まだまだ原作者が弱い状況と言えるでしょう。

と、あまり社会的な問題に深く踏み込むのはやめておきますが、個人的には原作者が納得していない映画化は、たとえ面白い作品に仕上がっていたとしても、どうしても否定的になってしまうのでした。

とりあえず近々、原作も読んでみたいと思います。

コメント