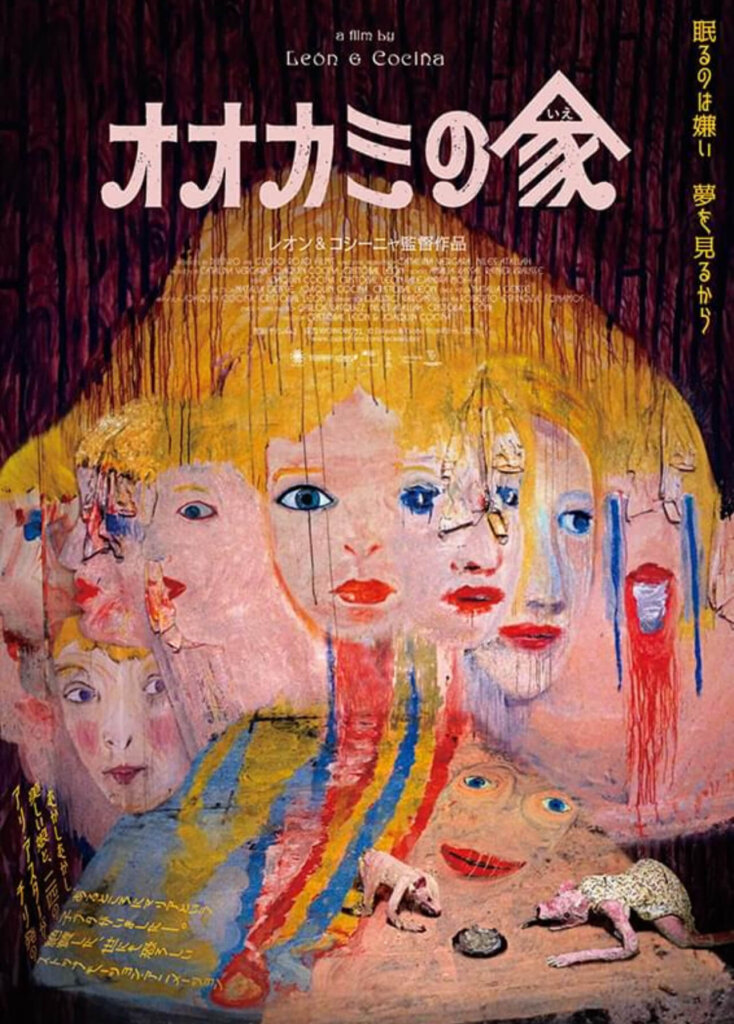

作品の概要と感想(ネタバレあり)

美しい山々に囲まれたチリ南部のドイツ人集落。

“助け合って幸せに”をモットーとするその集落に、動物が大好きなマリアという美しい娘が暮らしていた。

ある日、ブタを逃がしてしまったマリアは、きびしい罰に耐えられず集落から脱走してしまう。

逃げ込んだ一軒家で出会った2匹の子ブタに「ペドロ」「アナ」と名付け、世話をすることにしたマリア。

だが、安心したのも束の間、森の奥から彼女を探すオオカミの声が聞こえはじめる。

怯えるマリアに呼応するように、子ブタは恐ろしい姿に形を変え、家は悪夢のような禍々しい世界と化していく──。

2018年製作、チリの作品。

原題は『La Casa Lobo』。

チリの公用語であるスペイン語で「casa」は「家」、「lobo」は「オオカミ」のようなので、邦題はほぼ直訳です。

前衛的。

とっても前衛的。

チリの作品を観たのは初めて(たぶん)だったのですが、おそらくチリの映画を観たことがあったとしても、本作は前衛的で独創的に感じたでしょう。

それだけ独自の世界観と表現力が凄まじい。

アートとしか言いようがなく、わかるようでわからない難しい世界観も含めて、正直に思ったのは「あぁ、アリ・アスター監督好きそうだな」でもありました。

監督は、クリストバル・レオンとホアキン・コシーニャという2人組のビジュアル・アーティスト。

狂気的なストップモーション作品といえばヤン・シュヴァンクマイエルが浮かびますが、シュヴァンクマイエル作品ともまた異なる独自の表現が圧巻で、今後も期待です。

映像についてはもはや観た人全員が圧倒されると思うので、改まって多くは語りませんが、とにかく常に動いている画面が圧巻で印象的。

変幻自在でまるで水のように常に形を変える不定形さが、本作の不安定さの根幹をなしていたように感じます。

常に安定することがなく、さらには2次元と3次元を駆使した自由すぎる表現が、何がどうなるのかわからないという点において本作の内容とも非常に合っていました。

監督らが自分たちに課したルールからは、その流動性は強く意識されていたものであることが窺えます。

1. これはカメラによる絵画である

2. 人形はいない

3. 全てのものは「彫刻」として変化し得る

4. フェードアウトはしない

5. この映画はひとつの長回しで撮られる

6. この映画は普通のものであろうと努める

7. 色は象徴的に使う

8. カメラはコマとコマの間で決して止まることはない

9. マリアは美しい

10. それはワークショップであって、映画セットではない

ほぼ2人だけで作ったようで、5年かけて作ったとのことでしたが、普通は「5年もかけて作ったのはすごい」ですが、本作は「5年でこれが作れちゃったのはすごい」でした。

それぐらい、想像するだけで果てしない手間。

通常、製作にかかった費用や時間、労力などは、観客にとってはあまり意味はありません。

もちろん評価ポイントではありますが、観客が主に求めるものはやはり内容であって、「内容はつまらないけど時間をかけて作っているから高評価」とはなかなかなりません。

本作も、感性が鋭くない自分にとっては、内容だけで言えば「そこまで高評価なんだ」と思わなくもありません。

手間暇がかかっているのも、本来は作品の評価とは関係がないはず。

それでも、さすがにここまで労力をアートとして表現されると、評価に含めずにはいられません。

あえて組み立てる途中のプロセスまで組み込んだ表現は、労力のアピールではなく、彼らにしかない個性的な表現となって突き刺さってきました。

カルト的な人気を誇るのも理解でき、そんな点もアリ・アスター作品に似ているなと感じます。

内容は、後述しますがテーマの重さもあり、終始陰鬱とした雰囲気でした。

「おどろおどろしい」という表現がぴったり。

高熱を出したときの夢のような不気味さもあり、何ともいえない余韻を残してくれます。

だいぶ訳がわからないですが、映像の面白さもあってついつい観てしまう魅力があり、そうそう頻繁に観たい作品でもありませんが、またいつか観返したいな、と思う不思議な魅力に溢れた1作でした。

考察:オオカミの家とは結局何だったのか?(ネタバレあり)

前提1:解釈について

自分が考察に際して最重要視しているのが製作者自身の言葉なのですが、本作については監督らのインタビューで以下のように述べられていました。

この映画を観ての解釈が正しいかどうか? は、観た人の受け取り方次第です。

https://www.esquire.com/jp/entertainment/movies/a44758129/la-casa-lobo-cristobal-leon-joaquin-cocina/

どう解釈されたとしても、それは間違いではありません。

つまり、オフィシャルな解答はないということです。

以下は自分なりに考えたことをだらだらと述べますが、観た人それぞれが感じたことがすべて正解であるというのが前提です。

ここで言うのもあれですが、これを読んでくださっている皆さんも、ご自身が感じられたそのままを一番大事にしてください。

前提2:コロニア・ディグニダについて

本作がコロニア・ディグニダを題材としていることはもはや有名なので、コロニア・ディグニダについての説明は省略します。

また、「本作はコロニー側が製作した映像として演出されていた」という点も前提として注意が必要です。

つまり、大枠としては「コロニーから逃げ出したマリアという女性がいたけれど、結局コロニーを必要として戻ってきたよ」という、いわばコロニーの素晴らしさや必要性をアピールするプロパガンダであり、コロニー側に都合の良い描かれ方でしかないはずということです。

それにしては最後の「お世話してやろうか」は自我出すぎですが。

オオカミの家とは何だったのか?

さて、タイトルにもなっている「オオカミの家」。

それは何を意味していたのでしょうか。

本作の舞台となった家は、上述したマリアが逃げ込んだ家です。

素直に考えれば、そこが「オオカミの家」であるというのはよく意味がわかりません。

解釈の一つは、マリアもオオカミ、つまりはコロニーの思想に染まった人間でしかなかったということ。

ざっと感想や考察を読んだ限りでは、こちらの意見の方が多そうです。

虐待の連鎖のごとく、支配されて育ったマリアは、支配することでしかペドロとアナを育てることができなかった。

結局はマリアもオオカミのようにしかなれなかった、ということです。

本作を一緒に観た人が「ペドロのトイレ後に裸のマリアが来たのを見て、マリアもペドロに性的虐待をしていたのかと直感的に思った」と言っていたのですが、なるほどと思いました。

しかし、これがコロニー側のプロパガンダ映像であると考えると、虐待の連鎖を軸として描かれるのはいまいちしっくり来ません。

同様に、あの家をマリアの内面(心理的世界)の象徴ととらえることも可能そうですが、同じ理由からここではあえて取り上げません。

本作がコロニーのプロバガンダ映像であることを踏まえた上での別の解釈としては、あの家は文字通り「オオカミの家」だった、というもの。

つまり、マリアは逃げ出せたのでも何でもなくて、オオカミの支配下で泳がされていたにすぎない、ということです。

よく考えれば、世間知らずなマリアが、巨大なコロニーからあっさりと逃げ出せるわけもありません。

組織力も容赦のなさも持ち合わせたコロニー側が、「マァ~リィ~アァ~」という不気味な囁き声が聞こえるほど近づきながらなかなか見つけられないというのも不可解。

また、逃げ込んだ家に都合よく子ブタ2匹がいたのも謎です。

最初にマリアが逃がしてしまったという3匹の子ブタのうち2匹(あるいはマリアも含めて3匹)であるという解釈も見かけましたが、個人的にはそれはミスリードではないかな、と感じます。

それではなぜコロニー側がマリアを泳がせていたのかといえば、「好きにやってみろ」という挑発めいた考えです。

2匹の子ブタを与えたのもコロニー側。

「自分の力で立派な大人に育ててみろ」という挑発です。

その結果、子ブタを人間にさせたのは“蜜”(コロニーにおける思想や教育などの象徴であると考えられます)でしたし、マリアは子どもたちの信頼を得られず命すら脅かされ、結局はコロニー、オオカミを頼ります。

これは、プロパガンダとしては強制的に連れ戻すことよりも強烈です。

マリアは強制的に連れ戻されるのではなく、自分が間違っていたと認めて自らコロニーに助けを求めることになる。

コロニー側は、そうなることがわかっていて泳がせたのでしょう。

なので「オオカミの家」というのは、マリアがオオカミ化してしまったという以上に、そもそもあの家がオオカミの支配下にあった、手のひらの上でしかなかったということなのではないかと感じました。

つまりマリアは、「やっぱりコロニーが一番だよね」ということを体現するためのピエロにしか過ぎなかったということです。

オオカミと子ブタの意味

本作ではなぜオオカミと子ブタという動物が使われていたのか。

単純におとぎ話「3匹の子ブタ」になぞられたとも考えますが、違った視点でも考えてみます。

まず、映像の最後では、我々、つまりコロニー外部の人間に対して「子ブタ」と呼びかけられていました。

「お世話してやろうか」とも。

つまり、コロニー外部の低俗な人間が子ブタです。

彼らにとっては家畜同然の存在なのでしょう。

コロニア・ディグニダにおいては、ほとんどの人間は教祖(と呼んでも良いでしょう)であるパウル・シェーファーが搾取するためだけに存在する家畜も同然でした。

一方のオオカミ。

こちらは、アドルフ・ヒトラーが好み、自身のあだ名の一つにもなっていたのが「オオカミ」のようです。

軍事指揮所のいくつかも「総統大本営ヴェアヴォルフ」「ヴォルフスシャンツェ (オオカミの砦)」といった呼称で呼んでいたとのこと。

ヒトラーを崇拝していたパウル・シェーファー、つまりはコロニーのメタファーがオオカミだったのは、このような背景にも由来するのでしょう。

また、マリア、そして人間の姿になったペドロおよびアナはいずれも、金髪に碧眼という風貌でした。

これは、ヒトラーの考える支配民族であったアーリア人と一致します。

なぜ彼らがそのような外見だったのか。

ヒトラーは人種差別主義でしたし、教育や思想によってアーリア人になれるわけではもちろんありません。

ですが、「金髪碧眼=理想的な人間の象徴」であるとすると、理想的な人間はコロニーの教育や思想によって生まれること、また、マリアのような選ばれし人間が最終的に必要とするのはやはりコロニーなのだ、といったような意味合いが含まれていたのではないかと考えました。

おとぎ話としての『オオカミの家』

プロパガンダ的な視点は一旦置いておくとして、本作のように支配から抜け出せない事例は現実にもたくさんあります。

それはカルトに限らず、虐待家庭やDVなどにおいても同じです。

もちろん、環境がすべてではありません。

その後の本人の努力や周囲の人の関わりによって、人間はいくらでも変わり抜け出していくことが可能です。

しかし、それは「言うだけなら簡単な綺麗事」でもあり、特にマリアのように幼少期からその環境しか知らないと、そこから抜け出していくことは容易ではありません。

良い悪いではなく「当たり前の価値観」として根付いているものを変えていくというのは、今までの自分を否定することとイコールです。

また、自分は絶対に虐待しないと強く思っていたのに、いざ子どもが生まれると虐待をしてしまう虐待の連鎖の一要因としては、「そのような接し方しか知らないから」といったものが挙げられます。

『オオカミの家』は、そのような残酷な現実を容赦なく突き付けてくるおとぎ話でもありました。

そもそもおとぎ話や昔話がなぜこれだけ現代においても語り継がれているかと言えば、そこに本質的なテーマが包含されているからです。

しかし、直視するにはあまりにもおぞましいため、ついつい目をそらしがちな残酷な現実。

そういった要素が含まれているのがおとぎ話です。

たとえばグリム童話の『トゥルーデおばさん』では、親の忠告を無視して森の奥まで立ち入ったわがままな女の子が、魔女トゥルーデさんに捕まって一瞬にして木材に変えられ、焚火に放り込まれて終わります。

これが現代のお話であれば、何かしら女の子が機転を利かせるなり誰かが助けてくれるなりしそうですが、まったく容赦がありません。

しかし、それもまた現実です。

好奇心が新たな可能性を切り開くこともあれば、好奇心に殺されることもあります。

それは残念ながら、日頃の行いによって決まるわけではないのです。

ですが、「どんなに頑張っても無駄なときもあるよ。死ぬときは死ぬよ」といった現実は、常日頃直面するにはあまりにも重たい現実です。

かといっておめでたい話ばかりしていても、どこか空虚に感じられてしまうでしょう。

そんなときに、負の側面を担うのがおとぎ話、昔話、フォークロアです。

時代や地域をぼやかすことで距離感を保ちつつも、現実的で多くの人が共鳴するテーマを継承していく。

現代では、ホラーだったり都市伝説だったりもそのような機能の一端を担っているのかもしれません。

『オオカミの家』も、題材にはされていますが決してコロニア・ディグニダの恐ろしさだけを描いた作品でありません。

日常に潜む支配や暴力、依存といったようなテーマを含んでいるからこそ、ここまで心が動かされるのだろうと思います。

コメント