作品の概要と感想(ネタバレあり)

シスター・パクストンとシスター・バーンズは、布教のため森に囲まれた一軒家を訪れる。

ドアベルを鳴らすと、出てきたのはリードという気さくな男性。

妻が在宅中と聞いて安心した2人は家の中で話をすることに。

早速説明を始めたところ、天才的な頭脳を持つリードは「どの宗教も真実とは思えない」と持論を展開する。

不穏な空気を感じた2人は密かに帰ろうとするが、玄関の鍵は閉ざされており、助けを呼ぼうにも携帯の電波は繋がらない。

教会から呼び戻されたと嘘をつく2人に、帰るには家の奥にある2つの扉のどちらかから出るしかないとリードは言う。

信仰心を試す扉の先で、彼女たちに待ち受ける悪夢のような「真相」とは──。

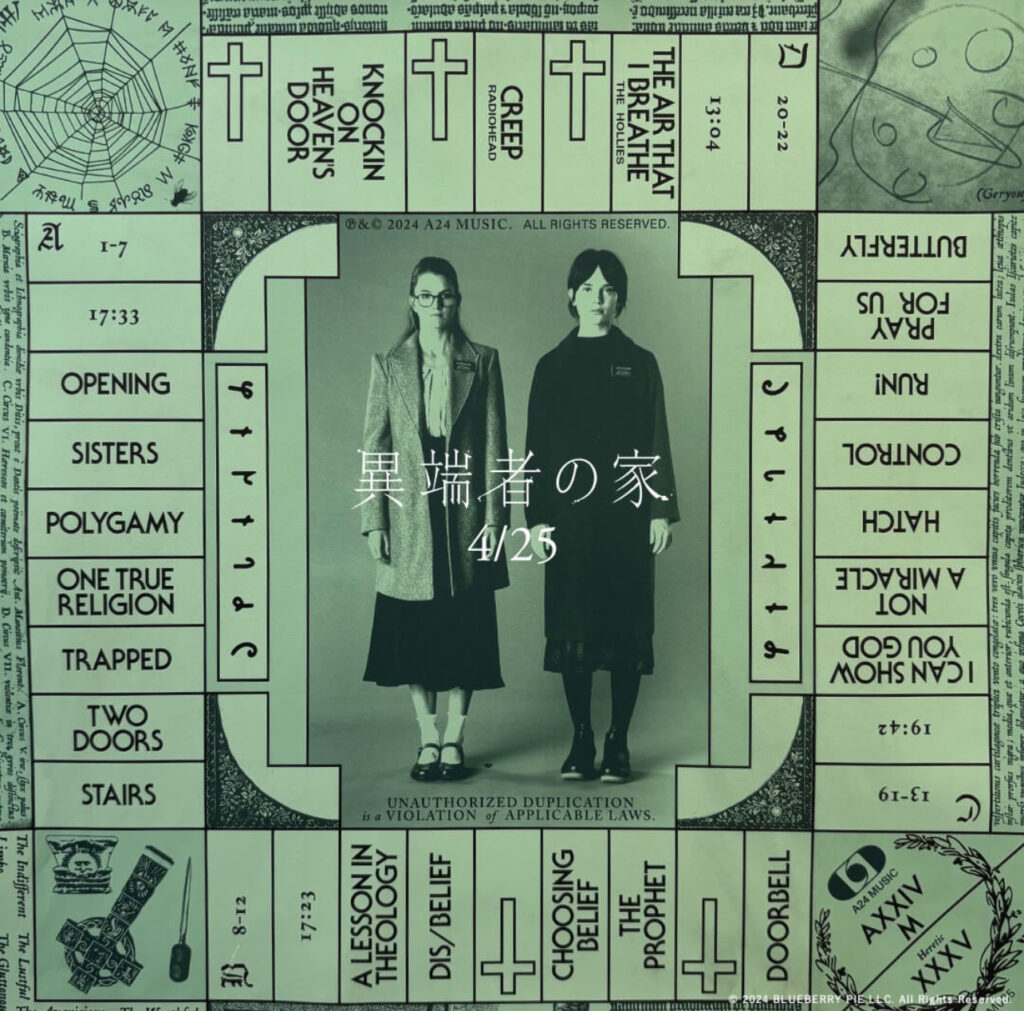

2024年製作、アメリカの作品。

原題は『Heretic』で「異端者」の意。

おはようございます、こんにちは、こんばんは。

『異端者の家』を観てきた異端者のフォークと申します。

ちなみに「異端者のフォーク」は拷問器具の名称なので、ヒュー・グラントが使っていたフォーク(そんなの出てきませんでしたが)のことではありません。

いきなりどうでもいい話はさておいて、大声で言いづらいですが個人的にはあまり合わない作品も多いA24作品ながら、本作はとても好きでした。

それもそのはず、かはわかりませんが、監督のスコット・ベックとブライアン・ウッズのコンビは、『クワイエット・プレイス』で脚本を手がけ、個人的に好きな『ホーンテッド 世界一怖いお化け屋敷』の監督・脚本を務めている等、自分ととても相性が良さそう。

あらすじや予告を見た限りでは、何となく『ソウ』のようなソリッド・シチュエーション・スリラーをイメージしていましたが、そのイメージとはやや異なり、どちらかというと主要登場人物3人の会話劇がメイン。

実際、「ソリッド・シチュエーション・スリラー的なのを想像していたら全然違った」といった感想も見かけましたが、監督らのインタビューでは、

2時間の会話劇を作って、その会話を観客に引き継いでもらうことを望んでいたので、そう言ってもらえてうれしいです。

https://www.gizmodo.jp/2025/04/heretic_interview.html

と述べられていたので、上述したような感想で批判するのは見当違いというか、期待がそもそも間違っていた、となるでしょう。

内容などまったく違うのに何となく西尾維新の小説を思い出したのも、このインタビューを見て納得しました。

言葉遊びや理屈をこねくり回すような会話劇、大好物です。

特に本作はスリリングな会話ですし。

逆に言うと、会話劇が苦手だったり議題に興味がない人には退屈に感じられてしまうかもな、というのもわかります。

議題で言えば、自分の中ではよく宗教について考えているので楽しめました。

宗教の話題はあまり表立ってしない方が良いかもしれませんが、自分は「否定はしないけれど、信じることはできない」無宗教です。

「信じられたら楽なんだろうな」とも思うのですが、「いやでもこれってどうなの?」というポイントが目についてしまうタイプ。

なので本作は完全にミスター・リード寄りで楽しみました(支配が結論になっているわけではありませんが)。

ちなみに、シスター・バーンズを演じたソフィー・サッチャーと、シスター・パクストンを演じたクロエ・イーストは、いずれも元モルモン教徒であるようです。

元(あるいは現)教徒から選んだというわけではなく、選考過程の終盤で判明したようなので、そのあたりも何だか不思議な縁で興味深い。

ヒュー・グラントの存在によって終始張り詰めた空気感も良かったですし、模型を使った演出なども面白かったです。

この監督コンビは、今後も注目したいところ。

考察:ミスター・リードの目的は何だったのか(ネタバレあり)

ラストの解釈

まず「いかにもな考察ポイント」として挙げられるのは、やはりラストでしょう。

蝶が現れて、脱出したシスター・パクストンの指に止まり、次の瞬間には蝶が消えてエンディング。

果たしてパクストンはどうなったのか?

これまで、死者の復活現象ですらしっかりとトリックが明かされ、あくまでもリアルに重きを置いて描かれてきた本作ですが、最後の最後にあえてはっきり描かれていないのは、個々の解釈に委ねられていると見て良いでしょう。

蝶が消えたことから、死んだパクストンの夢や幻覚だったのか。

あるいは、奇跡が起こってシスター・バーンズが蘇り、パクストンは助かったのか。

「奇跡が起きて生き残った説」の場合は、急にリアルな描かれ方からオカルティックになりますが、それこそ、それを信じるのか信じないのか。

「何を信じるのか」が問われる本作に相応しいラストとも言え、曖昧にぼやかされた終わり方ですが、個人的には余韻があり好印象でした。

ただ、自分の解釈としては、パクストン死亡説を採用しています。

理由は、パクストンの指に止まった蝶。

あれは、バーンズの「死んだら蝶になって戻り、愛する人たちの周りを飛ぶ。みんなの手に止まりたい。腕でもなく、頭の上でもなく、私だとわかるよう指に止まる」を受けての演出である可能性が非常に高いはず。

それを踏まえると、蝶が消えた=バーンズの奇跡は幻覚だったと考えられます。

あれだけの重症のパクストンが、厳重に閉鎖されていた家の窓をあっさり破れるとも思えません。

そもそも、首を切られて大量に出血していたバーンズが、たとえ気温の低い地下室だったとしても、あれだけの長時間生きていたとも思えません。

バーンズが蘇ってリードを殺し、パクストンを助けれてくれたところからすでに、パクストンの幻だったのではないかと考えています。

つまり、あの時点でパクストンが死亡していたということです。

ただ、胡蝶の夢の話もありました。

夢の中の自分が現実なのか、現実の自分が夢なのか。

何を現実として信じるかは、やはりそれぞれが好きに解釈して良いのでしょう。

ミスター・リードの目的は何だったのか

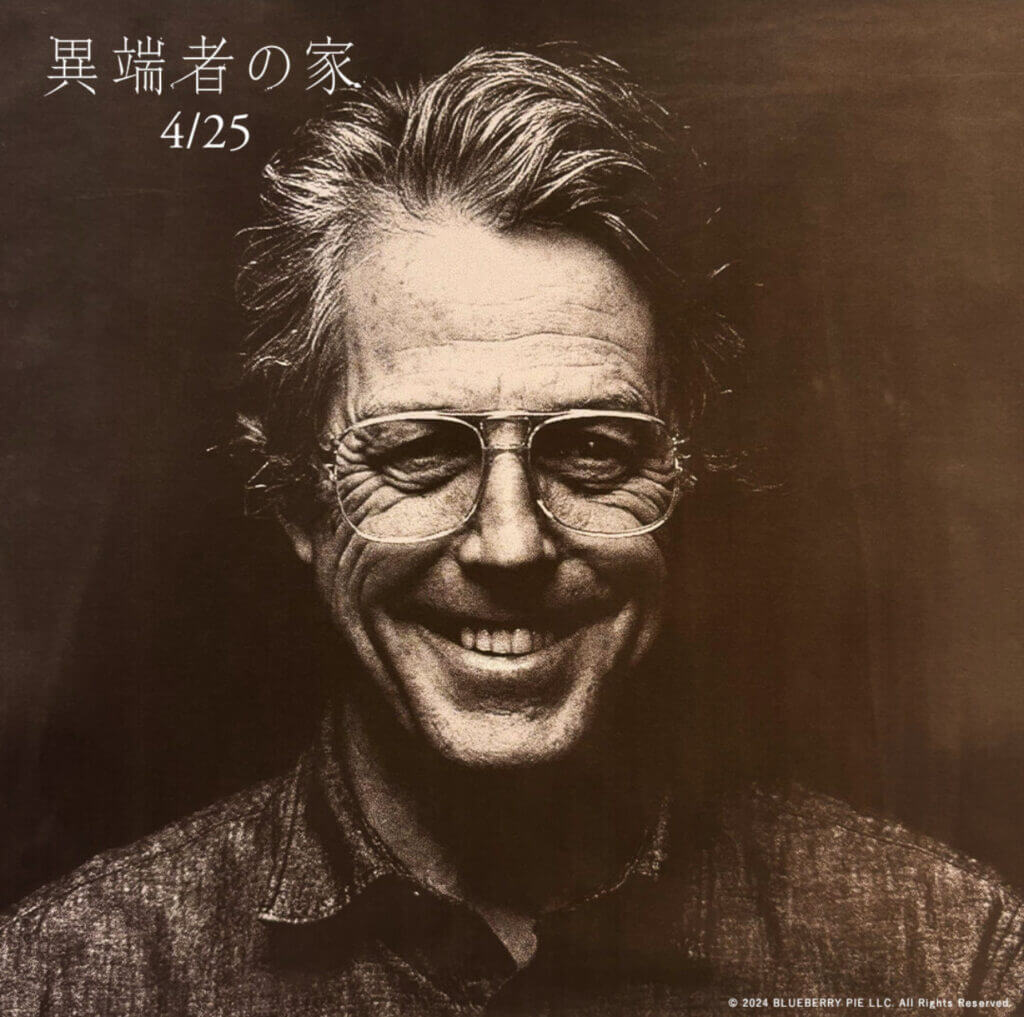

ミスター・リードがわざわざシスターたちを呼び寄せ、あのような行為を行っていた理由ははっきりしません。

彼女らの信仰を打ち破り、自身がたどり着いた「支配」という結論を証明するためとも考えられますが、なぜあそこまでしてそれを行いたいのかは不明。

あれだけの家を作るのは相当にお金がかかっていますし、女性たちを監禁するのも相当なリスクがあります。

もはやライフワーク、使命を感じているようにすら思えると言っても過言ではないでしょう。

これもそれぞれの解釈があって良いと思いますが、個人的解釈としては、リードもまた救いを求めていたのかな、と考えました。

一番の根拠は、相討ちとなった終盤にシスター・パクストンが祈りを捧げていた際、リードが縋りつくかのように、あるいは甘えるかのようにパクストンにもたれかかり、泣いていたシーンです。

あれは、リードも救いを求めているように見えてなりませんでした。

リードは、モルモン教に限らず複数の宗教をかなり勉強していた様子が窺えます。

モルモン教の経典が付箋だらけだったのも、シスターたちを騙すために読んでもいないのに貼ったというわけではなく、おそらく本当に読み込んでいたのでしょう。

そうでなければ、あれだけの議論もできません。

それはなぜかと言えば、彼も救いを求めていたのではないか。

救いを求めて様々な宗教を学んだけれど、どれも彼の納得のいくものではなかった。

そして、最終的にたどり着いてしまったのが「支配」という概念でした。

リードが持ち出した人民寺院のように、マインド・コントロールされ支配下にある者は死すら恐れず、毒入りパイを食べた女性のように、むしろ自ら死を望むほどになる。

人民寺院は900人以上が集団自殺したカルトで、『サクラメント 死の楽園』など、人民寺院をモチーフとした映画も多数作られています。

そう考えると、救いを求めながらも自ら納得して信仰できる対象に出会うことができず、支配という結論にしか辿り着けなかったのだとすれば、リードは哀れでもありました。

『ソウ』シリーズのジグソウのごとく、「相手の心理を読めばすべてを支配できる」と言わんばかりにシスター2人を追い詰めたリードでしたが、それに抗ったのがパクストンでした。

序盤ではやや頼りなく、リードを恐れてなりふり構わず「DISBELIEF」の扉を選ぼうとしたパクストンですが、バーンズの死を機に覚醒して、見失いかけていた信仰の力でリードに対抗します。

バーンズとパクストンの対比も興味深く、序盤ではバーンズの方が信心深く見えましたが、性交渉の経験が示唆されていたり避妊インプラントが埋め込まれていたり(モルモン教では婚前交渉や避妊が禁じられているよう)と、口にする信仰と実際の行動が伴っていないことが徐々に明らかになりました。

一方、助かるために「DISBELIEF」を選ぼうとしたパクストンは、きちんと魔法の下着(モルモン教信者が着用する独特の下着)を身につけていたり(バーンズも身につけていたかもしれませんが)と、表面的には未熟でぶれつつも、根底ではきちんと信仰を大切にしている様子が窺えました。

結局、残ったのはパクストン。

信仰を打ち破ろうとするリードを相討ちにまで持っていったのは、彼女の信仰心によるものでしょう。

リードの「支配」に打ち勝った者はいませんでしたが、相討ちにまで持っていったのもパクストンが初めてでした。

だからこそ、リードなりに彼女の信仰を認めた部分があったからこその涙だったのではないかと感じました。

キリスト教は一神教で他の神を認めないため、父性原理の強い宗教と言われます。

父性原理のネガティブな側面の極地にあるのが、極端な管理・支配。

すべてを受け入れ包み込むのが母性原理の機能ですが、リードに不足していたのはそちらの視点でしょう。

コメント