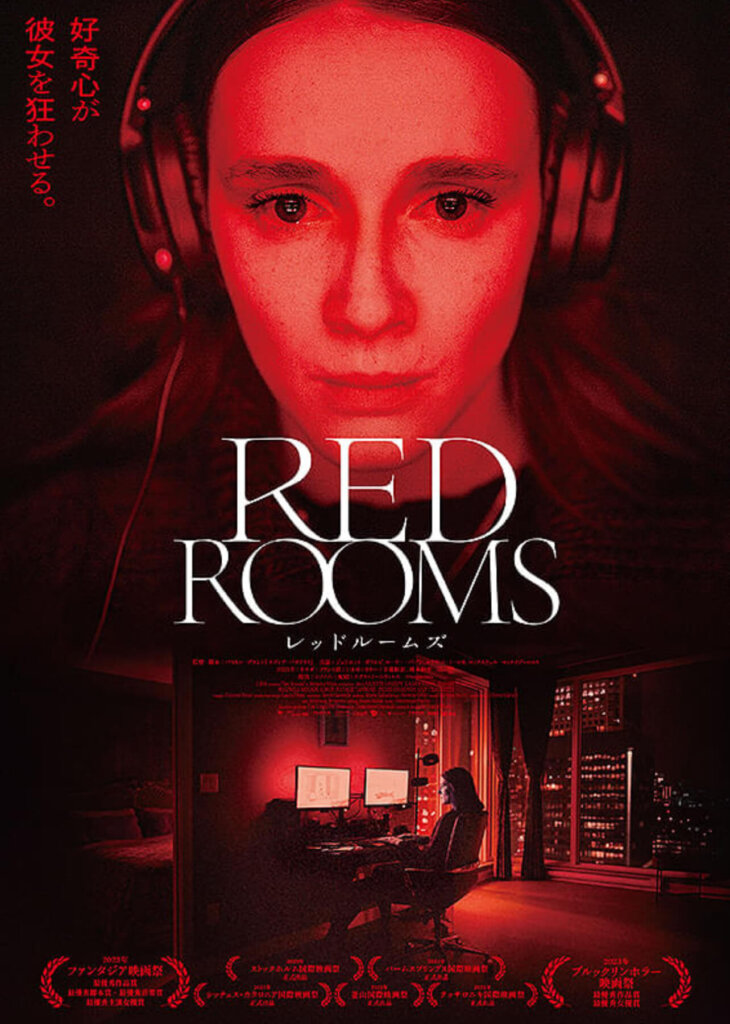

作品の概要と感想(ネタバレあり)

人気ファッションモデルのケリー=アンヌのささやかな日課は少女たちを拉致、監禁、拷問、そして死に至るまでを撮影し、ディープウェブ(通称:RED ROOMS)上で配信していたとされる容疑でメディアを賑わせているルドヴィク・シュヴァリエの裁判の傍聴だった。

彼女はなぜ彼に執着するのか、審判の先に見たものは──。

2023年製作、カナダの作品。

原題は『Les chambres rouges』で、英題は『Red Rooms』。

原題もフランス語で「赤い部屋」という意味なので、邦題も合わせて全部同じシンプルなタイトル。

ちなみに日本にも「赤い部屋」というネットの都市伝説がありますが、もちろん別モノ。

本作中でもフランス語がメインで英語も入り混じっていましたが、カナダは英語とフランス語の両方が公用語のようです。

英語圏の方が多く、自分もカナダは英語なイメージでしたが、本作にも出てきたモントリオールのあるケベック州はフランス語圏のようでした。

さて、ディープウェブにおけるスナッフフィルム的なライブストリーム事件の裁判を題材とした本作。

しかし、その題材だけからイメージされるようなゴアなスリラーとはまったく異なり、グロ・ゴア描写はほぼ皆無で地味な作品でした。

それこそ同じカナダの作品である『デスNS/インフルエンサー監禁事件』などとは真逆。

地味というのは批判ではありません。

むしろその地味さが緊張感となり、主人公ケリー・アンヌの異常さを際立たせていましたし、現実にありそうな恐ろしさを醸し出していました。

現実にありそうなところは社会派な雰囲気も漂わせていますが、実はそうではなくケリー・アンヌの超個人的な作品だったのではないかと思います。

内容についてはのちほど少し考察しますが、なかなか難解。

というより明らかにケリー・アンヌの心情や背景は意図的に排除されているので、観た人それぞれの捉え方があって良い系の作品でしょう。

『search/サーチ』のように情報や技術を駆使して真相に迫っていく作品かと思いきや、中盤からそのような図式は崩れていきます。

ケリー・アンヌの動機も目的もわからず、どのような方向に進むのかまったく読めないところが、もどかしさを上回る牽引力を発揮していました。

内容以外の部分では、映像の撮り方や音の使い方が非常に巧妙に感じました。

撮影技法についてはまったく詳しくないのでうまく言語化できないのですが、ケリー・アンヌと犯人であるルドヴィク・シュヴァリエの視線が初めて合うところなんかはとてもゾクッとしました。

残虐な映像は徹底してカットされているにもかかわらず、音だけで再生されるスナッフフィルムは逆に想像力を掻き立ててきます。

ケリー・アンヌを演じたジュリエット・ガリエピの演技力の高さは、改まって言うまでもないでしょう。

身長高すぎスタイル良すぎ、エクササイズ慣れすぎなところからも予想される通り、実際にモデルとしても活躍されているようです。

さらには映画制作を専攻し、自身でも映画監督を務めているとのこと。

多才。

イケメンすぎて、被害者の1人であるカミーユに扮している姿(金髪に制服)は女装している男性にすら見えました。

内容は全然違いますが、ストイックすぎるケリー・アンヌの日常の描き方は、デビット・フィンチャー監督『ザ・キラー』を連想しました。

と思っていたら実際、海外では“まるでミヒャエル・ハネケ『ファニーゲーム』×デビッド・フィンチャーを彷彿とさせる”と評されていたようです。

確かに、徹底した現実的な救いのなさと後味の悪さは『ファニーゲーム』に似ているかも。

事件の真相解明的な視点で観ると、結局はルドヴィク・シュヴァリエが真犯人でしたし、事件の動機や背景といった詳細は描かれないのでやや肩透かしかもしれませんが、そこは本筋ではないでしょう。

もし本当に冤罪だったとしたらさすがにふてぶてしい態度すぎましたし、ルドヴィク・シュヴァリエが真犯人というのは最初からある程度前提として描かれていたように感じます。

あとはだいぶ本筋からは逸れますが、カナダの法廷の様子が見られたのも個人的には非常に興味深かったです。

とはいえ、日本の法廷の様子も映画やドラマだと現実からは乖離しているので、本作もカナダのリアルではないだろうとは思いますが。

被告人がアクリル板?の個室で区切られているところはとても斬新でしたが、あれは実際にそうなのかな。

あれだと頭をぶつけて自殺できてしまいそうな気もするので、演出かも。

どうでも良いですが、一回ケリー・アンヌの隣に座っていたゴスロリ?ギャル?っぽいケバケバメイクの女性、気になって仕方ありませんでした。

グロ・ゴア大好き人間ではありますが、本作は本作でとても楽しめて好きな1作となりました。

個人的に情報セキュリティも興味があり齧っているので、そのあたりのリアリティも好き。

とはいえやはり曖昧でもやもやするところもあるので、後半ではケリー・アンヌの心理について考えを整理してみたいと思います。

考察:ケリー・アンヌの心理(ネタバレあり)

パラノイドな好奇心

主人公ながら謎多き(というより謎しかない)女性、ケリー・アンヌ。

何を考えているのかさっぱりわからないのでまったく共感できない主人公でしたが、不思議と目が離せない魅力も持っていました。

果たして彼女は何がしたかったのでしょうか。

観終わってすぐに浮かんだのは、以下3つの可能性でした。

- 彼女もルドヴィク・シュヴァリエに惹かれていた

- 被害者に感情移入しており、真相を明らかにして無念を晴らしたかった

- スリルを伴うゲーム感覚で没頭していた

しかし、どれもいまいちしっくりきません。

1は、多かれ少なかれ惹かれていたところはあるでしょうが、明らかにクレモンティーヌのようなガチ恋勢ではないですし、それだけでは人生を投げ出してまでのめり込む理由としては弱い。

2は、被害者カミーユのコスプレをしていたところ、そしてカミーユの部屋で記念撮影をしていたところから思いつきましたが、そうだとすると母親のもとにUSBを置いていった説明がつきません。

無念を晴らしたいなら匿名で警察なりに送るのがベストでしょうし、そもそも正義感や被害者への共感から動いているようにはどうしても思えませんでした。

3も多かれ少なかれあったとは思いますが、やはりそれだけでは不十分に感じます。

これらも踏まえて、結論から言えば「パラノイドな好奇心」であったと考えています。

最初にケリー・アンヌがインタビューで答えていた通り、好奇心。

ただしそれはパラノイド的、つまりは病的で偏執的な好奇心です。

監督いわく、彼女は「彼女はパラノイア(偏執病)で、話が進むにつれてどんどんと悪化していく」とのことらしいので、その理由までは描かれませんが、とにかく偏執的にこの事件にのめり込んでいたのは間違いないでしょう。

パラノイアは、特定の妄想以外はあまり異常が見られません。

ケリー・アンヌも最初の方では、やや浮世離れしていつつも普通に仕事をして普通に社会に適応していました。

おかしくなっていったのは、クレモンティーヌと決別したり仕事を失い始めたあたりからでした。

法廷でカミーユのコスプレをしたのは、ルドヴィク・シュヴァリエの注目を得たかったとも、ルドヴィク・シュヴァリエのリアクションから何かしら情報を引き出したかったとも考えられますが、個人的には「事件にのめり込みすぎてただおかしくなっただけ」の可能性もなくはないかな、と考えています。

もはや自分も事件の登場人物の1人として入り込んでいる。

いずれにせよ、彼女は生活に支障を来してもなおルドヴィク・シュヴァリエの事件に人生を懸けるようになっていたのです。

むしろ仕事やアイデンティティを失ったからこそ、事件の究明こそが彼女の人生の目的になっていたと言っても過言ではないかもしれません。

もはや人生の最優先事項となっており、激しくエスカレートしている様子が窺えます。

そこには心理学で言うコンコルド効果もあったでしょう。

コンコルド効果は「今まで投資してきたコストを惜しく感じてしまい、損失になるとわかっていても投資を継続してしまう」心理を指します。

つまり、友人も仕事も失ってしまったからこそ、さらに引けなくなってのめり込んでいってしまった。

このまま諦めては、ただすべてを失っただけになってしまうのです。

背景にあるのは支配欲

では、何がそこまでケリー・アンヌをパラノイドに駆り立てていたのでしょうか。

ケリー・アンヌの言動を総合して考えると、その背景にあるのは主に支配欲だったのかな、と考えます。

犯人であるルドヴィク・シュヴァリエにも、被害者や被害者遺族たちにも、それほど共感したり感情移入していた様子は窺えません(そもそも共感性が乏しそう)。

事件そのものに惹かれていた、と考えるのが一番自然です。

事件の真相を、自分が暴きたい。

すべて知りたい。

自分が最初にすべてを知らないと気が済まない。

そんな極端な欲求が、彼女を突き動かしていたように感じられます。

知ること、自分が掌握すること自体が目的なので、ルドヴィク・シュヴァリエに傾倒していたわけでもなければ、被害者や被害者遺族の気持ちもあまり興味がなく二の次です。

クレモンティーヌに対しても、やや上から目線な押しつけがましさが感じられました。

純粋に心配する気持ちもあったのかもしれませんが、どこか支配しコントロールしようとしていた印象が否めません。

オンラインポーカーについて説明するときも「感情的になる人を思い通りに相手を操り、すべてを奪い取ることが楽しい」といったようなことを言っていた記憶も。

一方で、被告人に感情移入し情熱を持って語るクレモンティーヌの姿に、どこか惹かれるものもあったのでしょう。

なるべく人と関わらないようにしていたのに、ついついクレモンティーヌには目をかけてしまっていたケリー・アンヌ。

ルドヴィク・シュヴァリエの無罪を主張するクレモンティーヌに対して「何か自分の知らない情報を持っているのでは」と考えた可能性もありますが、それだけではないはずです。

クレモンティーヌもまた、パラノイアでした。

パラノイアには恋愛妄想もありますが、クレモンティーヌのルドヴィク・シュヴァリエに対する想いはそれに近いものだったでしょう。

典型的ないわゆるグルーピーで、現実にも凶悪犯を崇拝したり恋心を寄せる人間は一定数いますが、半ば妄想的な考えに基づいていることがほとんどです。

自分と似ていながら、自分にはないものを持っている。

AIにジョークを言わせるなど、自分にはない価値観で既成概念をぶち壊してくるクレモンティーヌ。

そんな彼女は、ケリー・アンヌにとってはトリックスター的な存在でもありました。

何か変化を求めていたと考えると、ケリー・アンヌも苦しんでいたのかもしれません。

しかし、事件の映像を見たことで現実に立ち返ることができたクレモンティーヌとは反対に、クレモンティーヌとの決別によってケリー・アンヌのパラノイアはさらに加速していきました。

その視点で見ると、ルドヴィク・シュヴァリエもまたパラノイア的であったとも考えられるので、それによってルドヴィク・シュヴァリエに惹かれる部分もあったのかもしれません。

そうだとすると、法廷でカミーユに扮したのは、ルドヴィク・シュヴァリエからの注目を得たい気持ちが強かった可能性が高くなります。

潜在的には破壊衝動があり、憧れる部分もあったのかも。

ルドヴィク・シュヴァリエの誕生日だったというのも、偶然というよりは意味がありそうです。

また、パラノイアには迫害妄想もあります。

自分が事件を明らかにしたい、すべてを知りたいという欲求があったとすると、脅威になり得るのは警察や検察です。

自分より先に真相を明らかにしてしまうかもしれない。

さらには「Torであってもミスを辿って個人を特定する」という専門家の意見を聞いたことで、下手をしたら違法行為をしている自分も捕まってしまうかもしれない。

そんな不安が被害妄想に拍車をかけていたと考えられます。

法廷で警察と話しながらケリー・アンヌのことを見ていた検察側の男性や、家の前に泊まっていた車などは、過敏になりすぎていたケリー・アンヌの被害妄想だったのでしょう。

AIを破壊したのも、監視されているのではないかという疑念に駆られたものと推察します。

この点も、クレモンティーヌに「独立しているから安全」と説明していたときからパラノイアが悪化していることを示唆します。

ラストの行動の意味

ケリー・アンヌは、支配欲に基づくパラノイアだった。

そう考えると、ラストシーンの行動も理解しやすくなります。

というより個人的には、ラストを理解するにはこのメカニズムしかあり得ません。

執念深く、これまで戒めてきた感情に流され運に命運を託すという博打を打ち、人生を懸けてまで手に入れたカミーユの事件動画。

彼女はそれを見て、ルドヴィク・シュヴァリエが犯人であることを確信したのでしょう。

それは彼女の勝利でもあります。

カミーユの映像を警察よりも先に手に入れ、事件の真相を警察よりも先に知ったのです。

ちなみに、クレモンティーヌに対して犯人の目の色や特徴的な歩き方の話をしていたことからは、ケリー・アンヌはルドヴィク・シュヴァリエが犯人であることをカミーユの映像を手に入れる前からほぼ確信していたと考えられます。

それは映像を見てクレモンティーヌが現実を取り戻したことからも推察されます。

100%断定できるほどではなくとも、クレモンティーヌの妄想を打ち砕くほどの証拠は映っていたはずです。

そう考えると、ダークウェブでライブストリーミングをしておきながらルドヴィク・シュヴァリエはだいぶ脇が甘かったことになりますが、そこは本筋ではないので置いておいて。

話を戻すと、ケリー・アンヌにあったのは支配欲です。

出回った映像をすべて揃えるのなんてスタート地点レベルで、犯人を断定できる証拠を集め、事件について100%知らないと満足できません。

そうしてついに手に入れた、初めて出回ったカミーユの映像。

正義感から真相究明を行っていたのであれば、上述した通りUSBは警察に送るのが一番効果的かつ確実です。

しかし、彼女はそうはしませんでした。

わざわざ家に侵入し、母親のもとにUSBを置いたのは、すべてを自分がコントロールしている感覚を得るためです。

法廷で感情を露わにした母親の姿を何回も見ていたケリー・アンヌには、映像を見た母親がどのような感情を抱くのか十分すぎるほどわかっていたでしょう。

かなりの残酷さです。

ただ自分が優位に立ち、相手の感情すらコントロールできるという万能感を得たいだけだったところがケリー・アンヌの恐ろしさです。

カミーユの自室で、コスプレをして自撮りしていたのも同じ理屈です。

一種の聖地巡礼のような気分だったのかもしれません。

こっそり被害者の部屋に忍び込み、被害者の格好をして笑顔で自撮りをする。

これ以上ないほど冒涜的に感じられますが、それはケリー・アンヌにとって勝利のお祝いであり、すべてを自分が支配している感覚に浸っていたのでしょう。

穿った見方をすれば、金髪碧眼に憧れと憎しみを抱いていた可能性もあるかもしれません。

モデルとして「見られること、注目されること」で自尊心を満たしていた彼女なので、この事件の被害者に一種の憧れを抱いていた。

そこまでは極端にしても、ケリー・アンヌのモデル写真が削除された際、後任のモデルが金髪碧眼っぽかったので、そこで憧れと憎しみが高じてコスプレやラストの侵入に繋がったとも考えられます。

なぜそこまでの支配欲が?

まとめると、異常なまでの支配欲から偏執的にルドヴィク・シュヴァリエの事件にのめり込んでいたのがケリー・アンヌでした。

なぜこの事件が対象になったのかははっきりしませんが、ルドヴィク・シュヴァリエの事件もある意味では支配の象徴です。

少女を誘拐し、蹂躙し、ネットでそれを配信し、大金を得る。

だからこそ惹かれるものがあったのかもしれません。

しかし実際は、ケリー・アンヌ自身もはっきりした理由はわかっていなかったのではないかな、と思います。

なぜかわからないけれど、もはや完全にすべてを知らないと気が済まない。

それは、必ずしもこの事件ではなくても良かったはずです。

満たされない何かを満たしてくれる依存対象として、この事件がちょうど良かっただけ。

勝手に想像すれば、最初は些細なきっかけであったはずです。

それこそ、興味や好奇心から事件の動画を探し、見つけてしまったことがきっかけであった可能性は大いにあります。

依存のきっかけは、大抵は些細なものです。

支配欲や依存の背景として示唆されている一つの要因は、孤独感でしょう。

彼女のハンドルネーム「The Lady of Shalott(シャロットの女)」は、アーサー王伝説と関連がある、高い塔の上に閉じ込められた孤独を抱える女性のようです。

彼女は外界を直接見ることが許されず、鏡を通じてしか見ることができないとか。

タワマンの高層階でパソコンを通じて外界と関わるケリー・アンヌの姿と、大きくオーバーラップします。

それを踏まえると、ラスト近くでパソコンの画面にノイズが走っておかしくなったのは非常に意味深に感じます。

このストーリーを知ると、もう少し解像度が上がるのかも。

AIの名前「ギネヴィア」もアーサー王伝説絡みのよう。

「The Lady of Shalott」のハンドルネームに話を戻すと、わざわざこの名前をつけたところからは、ケリー・アンヌが強い孤独感を抱えていた可能性も推察されます。

思えば彼女には、家族も友人も、趣味らしい趣味も見当たりませんでした。

本業(ファッションモデル)と副業(オンラインポーカー)を軸にストイックな生活をしていましたが、ストイックすぎるほど。

かといって今の生活に満足しているようにも見えません。

そんな彼女がのめり込んでいたのがダークウェブの世界でした。

それはスリルや刺激を求めていたのかもしれませんし、孤独を紛らわせていたのかもしれません。

いずれにせよ、ただ「孤独だから」という単純な理由ではないでしょうが、依存的にのめり込み、自分でもコントロールできなくなっていたことが推察されます。

トリックスター(クレモンティーヌ)を求めたのも、同じ理屈でしょう。

ただ、ここまで極端ではないにしても、他者の気持ちを顧みず手段も選ばずに真相を知りたがるような人は現実でも少なくありません。

マスコミなどがそうですね、などと言うと刺々しくなるでしょうか。

しかし実際、視聴率や閲覧数が稼げるからマスコミもそのようなことをしているわけです。

こうやってああだこうだ勝手にケリー・アンヌの背景や心理を考察しているのも含めて、そのような他人事ではない要素を突きつけられるところも、本作が気まずいような後味の悪さを残す一因になっているのかもしれません。

コメント