作品の概要と感想とちょっとだけ考察(ネタバレあり)

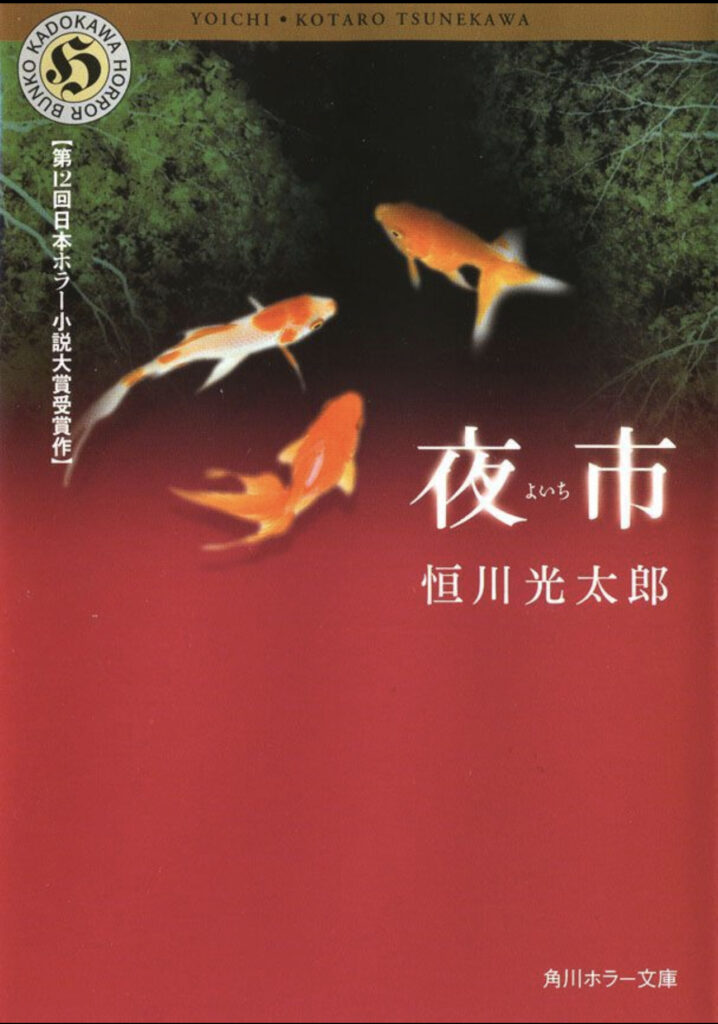

タイトル:夜市

著者:恒川光太郎

出版社:KADOKAWA

発売日:2008年5月24日

何でも売っている不思議な市場「夜市」。

幼い頃、夜市に迷い込んだ裕司は、弟と引き換えに「野球選手の才能」を手に入れた──。

第12回日本ホラー小説大賞受賞作の「夜市」と、書き下ろしの「風の古道」を合わせて文庫化された、2つの中編から成る作品。

「夜市」は、第134回直木賞の候補作にもなったようです。

2編とも、幻想的で、どこか物悲しさや懐かしさを喚起させられるような空気が流れており、現代の童話や民話といった雰囲気を醸し出しています。

いずれも、ホラーというよりはファンタジー作品。

ホラー要素としては、直接的な恐怖はほとんどなく、知らない世界に迷い込んでしまった不安、といったニュアンスが強く感じられます。

どちらもとても丁寧な構成が魅力であり、登場人物たちの接点が徐々に見えてくる巧妙な展開は、驚きもあり感動もあり。

どちらも、それぞれの異世界(夜市や古道)の設定を活かした伏線がとても上手く、伏線回収もかなり丁寧に説明してくれるので、「気がつかなかった」という人はあまりいないのではないかと思います。

2編とも好きですが、個人的には「夜市」よりも「風の古道」の方が記憶に残り、好きな作品です。

文章はシンプルに見えますが、現実ではない情景もイメージしやすく、かなり高度なものなのだと思われます。

特に、現実世界から異世界へと入っていく部分は、展開だけ見ればかなり強引なはずなのですが、その強引さをほとんど感じさせません。

「夜市」のいずみなんて、夜市に行く前は「いやいやどんだけ適応力あるん?」といった反応のはずなのですが、その後いざ夜市に入るとほとんど気にならなくなってしまいます。

気がついたら読んでいる側も知らない世界に迷い込んでいた、という感覚がとても見事です。

その理由の一つは、現実との接点が絶妙に感じられるところにあるのでしょう。

「目が覚めたら知らない世界にいた」みたいな唐突な異世界ファンタジー展開ではなく、日常をちょっとだけ外れたところに存在している異世界。

「もしかしたらこんな空間、本当にあるのかも」と思えるようなバランスが絶妙でした。

子どもであるということ

「夜市」も「風の古道」も、初めて異世界に迷い込んだのは子どもであることが重要です。

夜市の雰囲気は、澤村御影『准教授・高槻彰良の推察 民俗学かく語りき』という小説の冒頭で主人公が迷い込む盆踊りを思い出したのですが、こちらもまた、迷い込んだのは主人公が幼少の頃でした。

昔話や童話の多くは、子どもが主人公です。

子どもであることの意味は多様なのでここでは省きますが、『夜市』との絡みで言うと、純粋であることや未成熟であることの意味が大きいと考えられます。

誰もが通ってきたはずなのに、大人から見ると子どもは「どこか自分とは違う存在」です。

大人はすでに多くを知り、自分なりの世界の捉え方が、意識的にも無意識的にも出来上がってしまっています。

しかし、子どもにとって世界は未知だらけであり、純粋に世界を捉える力を持っています。

それが、大人が理性で「そんなものないでしょ」と言い捨ててしまう未知に触れることのできる大きな要因の一つとなります。

誰もが、子どもの頃には未知に遭遇して恐ろしかった体験を持っているはず。

道を歩いていて、知らない横道を見つけても、大人はわざわざそこを通らないことも多いでしょう。

また、その道も普通の道と同じであり、通ったことがなくてもその先をある程度イメージすることができるはずです。

しかし子どもにとっては、知らない道は何があるのかわからない、未知の道です(洒落ではありません)。

「どうせ同じような道が続いているだけだ」などの先入観を持ちません。

「この先はどうなっているんだろう」とわくわくするような、そんな純粋な好奇心が、未知と出会える大事な要素になるのです。

これは昔話や童話に限った話ではなく、『不思議の国のアリス』や『千と千尋の神隠し』など、近代・現代でも異世界に迷い込むのは子どもである作品は、枚挙に暇がありません。

子どもだから見つけることのできる、出会える世界であり、大人もみんなかつては子どもだったからこそ懐かしい感覚が呼び起こされ、大人ものめり込んでしまう物語になるのです。

集合的無意識

「夜市」でも「風の古道」でも、迷い込む世界は科学的・現代的ではなく、時代でいえばひと昔前の雰囲気。

それがまた童話や民話のような雰囲気を強めています。

現代の都会育ちの自分ですら、どこか懐かしさを感じるような世界観。

スイスの精神科医であり心理学者でもあったユングは、人間の無意識には2種類あると提唱しました。

一つは、それぞれの個人が持つ「個人的無意識」。

もう一つは、より深い部分にある、人類が共通して持つ「集合的無意識」です。

ユングは、夢や物語を分析する中で、集合的無意識の存在を仮定しました。

異なる時代、異なる地域でも共通して見られる夢があったり、昔話はどれも根源的なテーマが似ていたりすることから、「人間には生まれながらに共通して持っているイメージのようなものがあるのではないか」と考えました。

『夜市』の作品はいずれも、日本人の集合的無意識を刺激してくるような作品であり、それこそまるで昔話のような、誰にでもすっと入ってくるような普遍性を備えているように感じられます。

昔話がなぜ語り続けられているかと言えば、そこに誰もが惹きつけられる普遍性が備わっているからです。

昔話の多くは、強いメッセージ性を持ち合わせているわけではありません。

たとえばグリム童話の「トルーデさん」という話なんて、森に住むというトルーデさんに会ってみたいという少女が、親が禁止するのにも耳を貸さずに会いに行き、いざトルーデさんに会ったら一瞬で姿を材木に変えられ、火の中に放り込まれてしまうという、短いながらインパクトの強いお話です。

そこに「親の言うことは守らないといけない」などのメッセージ性を見出すのは、ただ現代的な理性で自分の心を守っているだけです。

自然災害など、人間にどうしようもないことはいくらでもあります。

それ自体に意味や意図などはないのです。

そういった脅威に対して純粋に畏怖する心が、科学の蔓延る現代では失われている傾向にあり、それを補完する役目を果たしているのが昔話なのです。

『夜市』の2編もまた、そういった存在の作品であると感じます。

幼少期に弟を売った裕司は、結局弟を取り戻すことはできず、実は生きていた弟が現実世界に戻るのと引き換えに、自分は消えてしまう。

死んだカズキは、雨の寺に辿り着いたにもかかわらず、生き返らせることは叶わず死者として古道を彷徨う存在となってしまう。

そんなどうしようもない残酷さを孕んでいるところが、非現実的な異世界において、非常に現実的なインパクトを持って読者の心を揺さぶってくるのです。

ここもまたものすごく丁寧だなと思ったのですが、「風の古道」の最後では「これは成長の物語ではない」とわざわざ説明してくれています。

物語には意味があるということ。

子どもが何かを体験すれば、それは成長に繋がるということ。

これらはすべて、理性による捉え方です。

これはただ、1人の少年の体験を描いただけの物語なのです。

それ自体に意味はなく、何を見出すのかは人それぞれ。

親友の死を乗り越えたことに少年の成長を見出すのは自由ですが、死はただそこに存在するだけで、それ自体に意味は何もありません。

そのような普遍性を持っているのが『夜市』であり、だからこそ無意識的な部分が揺さぶられ、多くの人の心に響く作品になっているのです。

おそらく、「『夜市』がすべての小説の中で一番好きだ!」という人は、あまりいないのではないかと推察します。

そのようなインパクトはないけれど、多くの人の心に残り続ける。

2008年の作品ですが、2022年現在でも古さをまったく感じさせないのは、そのような普遍性によるもの。

これからも、色褪せることなく評価され続ける作品になるのではないかと思います。

コメント