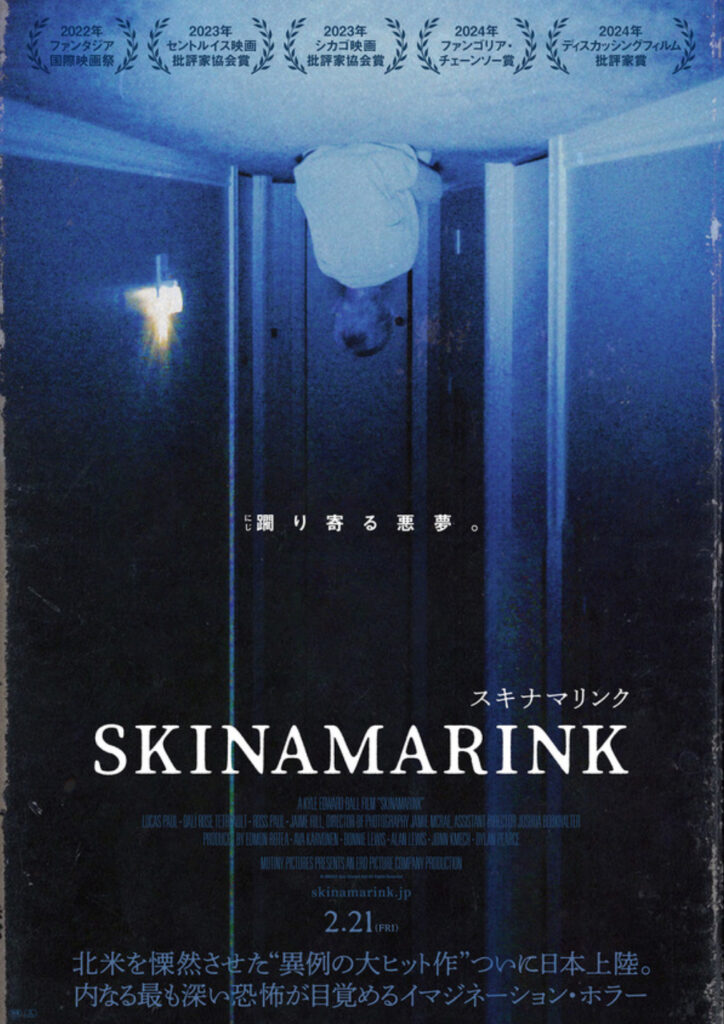

作品の概要と感想とちょっとだけ考察(ネタバレあり)

真夜中に目が覚めた2人の子ども、ケヴィンとケイリーは、家族の姿と家の窓やドアがすべて消えていることに気づく。

取り残された2人は、歪んだ時間と空間に混乱しながら、暗闇に潜む蠢く影と悪夢のような恐ろしい光景に飲み込まれていく──。

2022年製作、カナダの作品。

原題も『SKINAMARINK』。

カイル・エドワード・ボール監督の、初の長編作品。

公式サイトには、以下の説明がありました。

YouTubeの「NIGHTMARES」シリーズを通じて、カイルは世界中のホラーファンから密かにカルト的支持を集めている。

『スキナマリンク』公式サイト

カイルにとって初となる長編ホラー映画『SKINAMARINK/スキナマリンク』は、彼が2020年に完成させ、映画祭(オレゴン州ポートランドで開催された Videoscream International Film Festival)で入選した初の短編映画『Heck(原題)』を基にしたものである。

『ナイトスイム』などの感想でも書きましたが、短編作品を長編化すると、どうしても冗長になってしまいがちな印象があります。

しかし本作は、そういうレベルではありません。

考えるのではなく、感じる。

その究極形態のような作品でした。

そして、正直に言いましょう。

さっぱりわかりませんでした。

いや、そもそも、理解させようという作品でないのはわかっています。

しかし、感性的なニュアンスでも、残念ながら自分には合わず。

なので、「全然わからなかったな」以外、あまり感想というのもないんですよね……。

これはもちろん、自分の感性が鈍いだけです。

正直、サブスクなどで家で1人で観たら寝てしまいそう。

こういった作品に恐怖で震え上がるような感性、純粋に憧れます。

とはいえ、大半の人にとって、訳がわからない作品であるのは間違いないのではないかと思います。

まさに悪夢を具現化したような抽象性、という矛盾した表現がぴったり。

シュールな世界観は、ヤン・シュヴァンクマイエルを彷彿とさせましたが、抽象性はその比ではありません。

終始暗く、不穏な画面。

粗い映像。

極端に明るい光。

不安定な音響や囁き声。

必要最低限にも達していない登場人物とストーリー描写。

感覚を狂わせるループ。

上下が反転したりと法則が乱れた世界。

静寂を切り裂くジャンプスケア。

通常エンドロールで流れる情報が冒頭で流れ、最後はいきなり「THE END」で終わったのは、唐突すぎて「えっ」となりましたが、これはこれで演出としては面白いなと思いました。

だいたいどんな作品も、エンドロールで一息つきながら現実へと切り替わっていくような感覚がありますが、本作は悪夢からいきなりぶつ切りに放り出されるところが、内容にも合っていました。

本作の考察や解釈については、監督が海外のインタビューで答えていた「First of all, every fan theory is true, and every fan theory is false」という言葉がすべてでしょう。

すべてのファンの理論が正解であり、すべてのファンの理論が間違っている。

つまり、正解などはなく、完全に個人の解釈に委ねられていると考えられます。

というより、個々が感じたものをそのまま素直に受け止めれば良いのでしょう。

悪夢に解釈を持ち込むこと自体がナンセンスです。

海外のサイトなどでは、途中で現れた「572 days」という表記の説明を「夢遊病で負傷して昏睡状態になったケヴィンが意識を失っている(=悪夢を見ている)期間」と考察したり、「母親が子どもたちを虐待していた」、「飛び散った血は父親が母親を殺害したことを表している」といった解釈もありましたが、これらはすべて枝葉でしょう。

ストーリーやバックグラウンドではなく、悪夢そのものを体感することこそが、おそらく本作の肝です。

作中、子どもたちは目を閉じることを命じられたり、口を奪われたりしました。

世界を見る目、他者とのコミュニケーションを交わす言葉を発する口。

それらを奪われるというのは、自分の内面の感覚を重視することを象徴しているように感じます。

心理検査の一つに、投影法というものがあります。

「ロールシャッハ・テスト(インクのシミが何に見えるか答えてもらう)」や「バウムテスト(木の絵を描いてもらう)」といったあたりが有名ですが、曖昧な刺激への反応や表現から、被験者の深層心理や性格特徴を把握しようとするものです。

これらの検査は客観性に乏しく科学的ではないといったような批判もあり賛否両論ですが、その是非についてはここでは置いておくとして。

投影法のベースにあるのは、自由連想的な回答や表現に、個人の深層心理や特徴が反映されるという考え方です。

『SKNIAMARINK/スキナマリンク』も、いわばそのような作品でしょう。

本作は、あくまでも個々が自分の心の中に持っている悪夢や恐怖を投影し、それを増幅させるための器でしかありません。

投影の度合いが強いほど、本作は恐ろしい作品になるはずです。

そしてもちろん、その恐怖の内容は観客1人1人異なるのです。

なので、いかに本作に没入できるか、自分の内面を投影できるかに、本作を楽しんだり怖いと思えるかがかかっているのでしょう。

ある意味では観客頼みの放り投げとも言えますが、作品と観客個々の相互作用によってオリジナルの恐怖が完成するという、無限の可能性を秘めているとも言えるような実験的な作品でした。

コメント