作品の概要と感想(ネタバレあり)

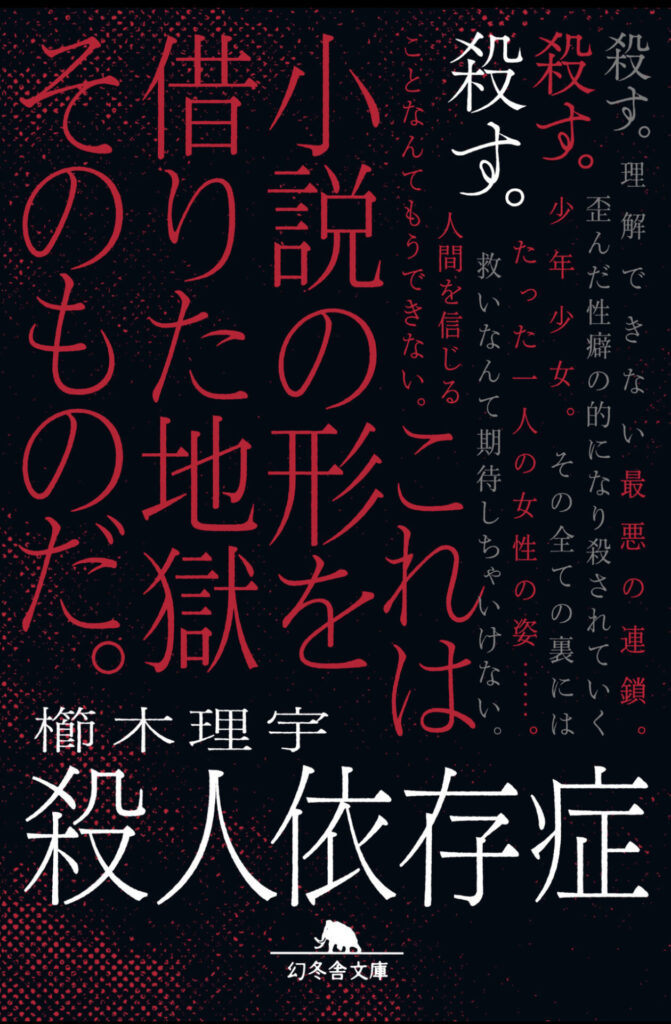

タイトル:殺人依存症

著者:櫛木理宇

出版社:幻冬舎

発売日:2020年10月7日

6年前に息子を亡くした捜査一課の浦杉は、その現実から逃れるように刑事の仕事にのめり込む。

そんな折、連続殺人事件が勃発し、捜査線上に、実行犯の男達を陰で操る一人の女の存在が浮かび上がる。

彼女は一体何者なのか──。

最初に読んだ櫛木作品が本作であり、櫛木理宇にハマるきっかけにもなった作品です。

誉田哲也の『ストロベリーナイト』なども近い感覚を覚えましたが、「こういう救いのないえぐいものを書いても良いんだ!」と視野が広がり勇気をもらった(?)1作。

そんな思い入れもあり、『残酷依存症』の感想を先に書いておきながらこちらが遅くなってしまいました。

櫛木理宇は、今でこそ『死刑にいたる病』が映画化されたので、知っている人も増え、少し印象も変わったかと思いますが、のほほんとした雰囲気も漂うデビュー作『ホーンテッド・キャンパス』にハマった人が何も知らずに『殺人依存症』を読んだら、飛び上がるというか途中で閉じかねないですね。

色々な社会問題、特に犯罪に焦点を当てることの多い櫛木作品。

櫛木理宇は以前、シリアルキラーのブログを運営していたぐらいシリアルキラーなどが好きなようですが(運営したいな)、本作で焦点が当てられているのは性犯罪。

それも単体の性犯罪ではなく、性的虐待、小児性愛、インターネットでメンバーを集めての集団痴漢など、現代的なテーマが詰め込まれています。

特にネットの影響は大きく、「盗撮動画を見て自分もできるのではないかと思って盗撮を始めた」「体験談を読んで痴漢をするようになった」という性犯罪加害者も少なくありません。

ネットで痴漢仲間を募集したり、盗撮画像を共有し合うといったようなことも実際にあり、どうしても警察は後手に回らざるを得ないので、サイバー犯罪などインターネットの問題は今後も大きな課題ですね(人類レベルで)。

ちなみに、『殺人依存症』に登場する性犯罪加害者たちは、一人一人は小物です。

それが集まると強気になったり、殺人事件にまで至った心理は、「集団極性化」といいます。

「集団極性化」は、1人で考えればそんなことはなくても、集団になると考えや結論、行動が極端になりやすくなるという現象です。

似た考えを持った人を見ると、「自分の考えは正しい」と思う。

自分の意見を集団に合わせようとする同調が起こる。

さらに、集団での意思決定は、責任の所在が曖昧になります。

そのため、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」といったような、極端だったりリスキーな結論に至りやすくなってしまうのです。

内部での権力争いなどで見栄を張ったりするようになると、さらにエスカレートしやすくなります。

いじめがエスカレートして殺害まで至ってしまうようなケースなどでも、認められるのは同じようなメカニズム。

1人であれば、そのような行為をしたり殺人なんて到底できないことがほとんどです。

そのような、避けられがちな性犯罪というテーマに正面から向き合っているのが『依存症』シリーズであり、そこに安易な救いはありません。

『殺人依存症』のラストも、現実の残酷さを突きつけてくるような後味の悪さ。

人によっては、読み進めること自体が負担でしょう。

実在の事件も引き合いに出しており、神戸連続児童殺傷事件などは、それに影響を受けたキャラまで登場していました。

それゆえ嫌悪感を抱く人も少なくないと思われますが、重版もされているので、それだけ売れてもいるようです。

ミスリード的な小さなミステリィ要素が含まれているところも、櫛木作品らしさ。

『依存症』シリーズ、『死刑にいたる病』、『侵蝕 壊される家族の記録』などを読んできましたが、いずれも家庭に問題のある描写が多く見られます。

『殺人依存症』における刑事・浦杉の家庭は、長男・善弥の死によってバラバラになりましたが、その構図は『侵蝕 壊される家族の記録』と類似。

「家庭に問題がある=犯罪に繋がる」という安易な結びつけにはなってほしくないですが、家族の問題というのも長年の日本の課題であり、そういった社会的な問題としても機能不全家族の描写が多く含まれているのだと思います。

ちなみに、現在の表紙は第3版からのようで、以前は異なる表紙でした。

文字だけで禍々しい感じですが、『残酷依存症』も揃えられており、並べるとインパクトもあります。さらなる続編も期待しているシリーズです。

考察:登場人物それぞれの心理と「殺人依存症」の意味(ネタバレあり)

本作は、出来事については比較的丁寧に説明されていました(と思っていますが、もし「ここを考察してほしい」というポイントがありましたらぜひお教えください)。

そのため後半では、主要な登場人物である杉浦克嗣と浜真千代の心理について考察します。

浦杉克嗣の心理

『殺人依存症』は主に、刑事・浦杉克嗣の視点で進行します。

長男・善弥を殺されてから、家族と向き合えずに仕事に逃げた浦杉。

息子が猟奇殺人に巻き込まれたショックは、その実態を知っている刑事だからこそさらに察するに余りあるものがありますが、仕方なかったとも言える一方で、やはり浦杉は現実から逃げすぎていました。

浦杉の心理は、それほど深いものはなく、シンプルに「逃げていた」に尽きてしまいます。

仕事にのめり込むのはまだしも、別居状態になったのはやりすぎであり、それによって家族全体が修復のプロセスに進むことができなくなってしまいました。

ただ、そもそも善弥の殺害も浜真千代の指示であり、18年前の主婦たちの売春事件をきっかけに、浜真千代が浦杉を「敵だ」と直感的に認識したことに起因するものです。

そのため、家族と向き合っていれば今回の事件が回避できたのかどうかは微妙なところですが、それでも、何よりさすがに長女・架乃がかわいそうすぎました。

妻との電話で、善弥の誕生日を「忘れてた」と素直に言っちゃうところ。

架乃をほぼ完全に放ったらかしにしているところ。

さらには、加藤亜結に「きみはその代わりなんだ。……頼むから、おじさんの罪滅ぼしに付きあってくれ」なんて直接言っちゃうところなどは、刑事としては有能かもしれませんが、だいぶ自己中心的であり、デリカシーに欠けています。

母親も、ひたすら生前の善弥のビデオばかり見ているところなんか、『侵蝕 壊される家族の記録』と共通するところがあり、「いや、そこまでなる?」と思ってしまうような極端さ。

浦杉は刑事をやめて罪滅ぼしのために余生を家族に捧げて生きていこうと決意していましたが、そんなひねくれたモチベーションでうまくいくわけがありません。

そんな状況の中でも真っ直ぐに頑張って、ラストシーンでも「お父さんは自分のことを大切に思ってくれていた」と勘違いしていまった架乃がかわいそうでもあり、今後が心配でもあります。

さらには、入院する加藤一美から娘の亜結を預かったのも、結果論ですが誤りでした。

かなりしっかりしているとはいえ、亜結は小学2年生。

刑事という忙しい仕事を鑑みれば、いくら弟の博之の協力もあり、加藤母子が望んだとはいえ、DVのあった父親から逃げ隠れている加藤母子の状況も思えば、無責任だったと言われても仕方ありません。

架乃以上に、加藤一美のメンタルも心配。

とはいえ、まさか自分が標的にされているとは思ってもいなかったはずなので、判断ミスは仕方ないところもありますが、やはり家族から逃げていたことは大きく響いていました。

それが、架乃を見捨てて亜結に救いを求めていたことに繋がり、終盤のシーンで「架乃ではなく亜結が生きていると思ったから懇願した」ことに繋がります。

亜結の面倒を引き受けたのも、結果論的に仕方なかっただけではなく、亜結といることで自分が救われるというエゴが少なからず働いていたはずです。

「人でなし=人でなくなる」側に引き込み、堕としてやろううという浜真千代の狙い通りになってしまいました。

浜真千代の心理

本作の真犯人、浜真千代。

彼女の経緯や動機は、作中で比較的丁寧に明かされていました。

身体的・性的虐待を受けていた、という表現では到底足りないような、凄まじい家庭環境。

それが殺人を肯定する理由にはなりませんが、作中でも言及されている通り「誰も助けてくれる大人がいなかった」のも事実であり、それもまた重々しい現実を反映したテーマです。

誤解を恐れずに言えば、浜真千代のような心理メカニズムは、実際にあり得るものです。

もちろん、「虐待されていた=虐待する、犯罪に走る」わけではありません。

たとえば、自身に性的被害経験がある場合、そのときに経験した恥や屈辱、無力感を克服しようと、今度は自分が子どもに性的暴行を加えることによって「心理的トラウマを象徴的に征服する場面」を空想する可能性が指摘されています(Stoller, 1975)。

被害者を「容れ物」に見立てて、その中に「かつての弱かった自分」を投影し、その上で相手をコントロールすることで、かつての弱かった自分をコントロールしようとするのです。

このように、自分の中にある受け入れ難い感情を他者に転嫁し、それをコントロールしようとすることを、心理学的には「投影同一化」と呼びます。

たとえば、仕事のできない上司が、部下に向かって激しく罵倒するようなケース。

これによって、部下自身の自尊感情が下がるとともに、本人は「仕事ができない部下を叱っている自分」によって、「自分は仕事ができる」という感覚を抱きます(錯覚ですが)。

加害者側は、かつて自分を痛めつけた迫害者と同一化し、かつて自分がやられたのと同じことを相手に対してするようになります。

それによって、過去の弱かった自分を否定し、克服しようとするのです。

この過程は、「攻撃者の同一化」とも呼ばれ、子ども時代の被害者・犠牲者としての役割を逆転させ、加害者となることで支配感覚を得ようとする試みです。

子どもに対する性的加害を行った男性において、過去に自身が性的虐待を受けていた経験との相関関係が示されていますが、浜真千代の心理も同じようなメカニズムであったのだろうと推察されます。

加藤亜結は、純粋で、強い子でした。

最後までまっすぐな視線を投げかけた強い子である亜結(浜真千代の理想像だったのかもしれません)に自己を投影し、それを消し去ったことで、浜真千代のトラウマ克服のプロセスが完成したのだと考えられます。

浜真千代がサイコパスである可能性は低いですが、「人であることをやめた」浜真千代として考えると、各章の終わりに挟まれるシーンの必死さは、浜真千代の心情としてはしっくりきません。

この点は、仮面の裏に隠れた浜真千代の素顔というよりは、単に「架乃とミスリードさせるため」と考えるのが自然です。

憎むべき性犯罪加害者たちと共同していた点はやや腑に落ちませんが、そのような加害者たちも自分のコントロール下にあるということには意味があり、最後には捕まるようにまで計算していたのかもしれません。

また、幼少期からあれだけ多くの他者を思い通りに操り、操られた彼が犯人として捕まっても浜真千代のことを口にしない点などは、マインド・コントロールなどを考慮しても非現実的な部分です。

「殺人依存症」の意味

タイトルにもなっている、「殺人依存症」。

これはもちろん造語というか実際にはない疾患名ですが、シンプルに考えれば、浜真千代を指しています。

上述したように、浜真千代は、同情の余地がある、という言葉を超えた過酷な生育環境で育ちました。

強い自己否定感や、対人不信、自殺願望まで抱くほどだったのではないかと推察されます。

そのような要因は、様々な依存症になる可能性を高める要因でもあります。

アルコールや薬物、買い物依存など、依存の対象は様々です。

浜真千代は、上述したメカニズムにより、かつての自分のような弱者である子どもに猟奇的な行為を(直接的にではなくても)行うことで、自身のトラウマを克服しようとしました。

それは逆に、そのようなことを行わなければ、自分を保てなかった可能性が考えられます。

「やめたくてもやめられない」のが依存症なので、浜真千代が「やめたい」と思っていたかは微妙ですが、被虐待経験がなければ、決してこのような殺人犯になっていなかったのではないかと推察されます。

そう考えると、やはり殺し続けないと自分を保てなかったという意味で、浜真千代は「殺人依存症」であったと解釈できます。

一方、性犯罪は「魂の殺人」とも表現されます。

性犯罪は被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯行であり、かなりの長期間にわたって苦しむ被害者も少なくありません。

性犯罪の中にも、依存症として捉えられるものがあります。

特に痴漢や盗撮などでは、やめたいと思っているのにやめられない人が一定数いるのも事実です。

単純に悪質な犯行でも、快楽に溺れ、それを忘れられずにまた求めるという意味では、依存とも捉えられます。

これらを総合すれば、本作に出てくる性犯罪加害者者たちも、「殺人依存症」と呼べ得る存在です。

彼らがいなければ、おそらく浜真千代が「殺人依存症」になることもありませんでした。

そういった意味では、浜真千代も「殺人依存症」の被害者であったとも言えるのです。

先に書いてしまった続編『残酷依存症』の感想・考察は以下です。

もし作品未読であれば先にお読みになった上で、よろしければ読んでみてください。

追記

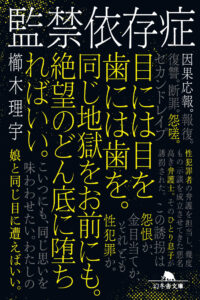

『監禁依存症』(2023/10/09)

続編3作目『監禁依存症』の感想をアップしました。

コメント